Operation – ein Überblick für Krebspatienten

Häufige Fragen, wichtige Antworten zur Tumorchirurgie, zur Narkose, zur Wundheilung

Eine Operation, kurz OP, ist für viele Krebspatienten eine wichtige Behandlungsform. Dabei kann es große Unterschiede geben: Eine OP kann ein kleiner Schnitt zum Entfernen einer verdächtigen Hautveränderung sein. Möglich sind in der Chirurgie bei Krebs aber auch große Eingriffe, bei denen die Operateure den Tumor, aber auch angrenzendes Gewebe und die dazu gehörigen Lymphknoten entfernen.

Steht eine Operation bevor? Die meisten Betroffenen und Angehörigen haben dann viele Fragen, auch ganz praktische: Wie bereitet man sich vor? Wie wird die Narkose ablaufen? Wann darf man wieder nach Hause? Wichtigste Ansprechpartner sind dann die Ärzte, die den Eingriff planen und leiten. Um sich auf ein solches Gespräch vorzubereiten, kann der folgende Text aber einen ersten Überblick bieten.

Verfahren: Welche verschiedenen Operationen gibt es?

Biopsie: Entnahme von Gewebeproben

Exzision: Entfernung von Gewebe oder Organteilen

Ektomie: Entfernung eines ganzen Organs, zum Beispiel Mastektomie (Entfernung der Brust), Prostatektomie (Entfernung der Vorsteherdrüse), Hysterektomie (Entfernung der Gebärmutter)

Endoskopie: Betrachten von Körperhöhlen und Hohlorganen mit einem schlauch- oder röhrenförmigen medizinischen Instrument (Endoskop)

Laparoskopie: endoskopische Sichtung oder chirurgischer Eingriff innerhalb der Bauchhöhle

Thorakoskopie: endoskopische Sichtung oder chirurgischer Eingriff innerhalb der Brusthöhle

Operationen dienen in der Krebsmedizin vor allem dem Entfernen von Tumorgewebe, entweder zu Untersuchungszwecken oder zur eigentlichen Behandlung. Sie können zudem notwendig werden, um tumorbedingte Komplikationen zu lindern oder zu beheben.

Die Spannweite der verschiedenen Operationsverfahren ist groß:

- Bei Biopsien werden Gewebeproben mit einer Nadel oder einem kleinen Schnitt mit dem Skalpell entnommen.

- Zur Entfernung kleiner, oberflächlicher Veränderungen kann ebenfalls ein kleiner Schnitt ausreichen, aber auch zum Beispiel die Vereisung oder das Abtragen mit einer kleinen Drahtschlinge sind möglich.

- Endoskopische oder laparoskopische Eingriffe kommen mit nur kleinen Hautschnitten aus und werden manchmal als "Schlüsselloch-Chirurgie" bezeichnet.

In der Krebsmedizin häufig sind aber auch schwierige und ausgedehnte Operationen:

- Möglicherweise müssen die Operateure Teile eines Organs entfernen, nicht selten auch das gesamte betroffene Organ sowie angrenzendes Gewebe, das ebenfalls von Tumor befallen ist. Dazu gehörigen sehr häufig die Lymphknoten, die den Bereich versorgen: Sie sind bei vielen Krebsarten die ersten Organe, in die wandernde Krebszellen eindringen.

Bei großen wie kleinen Eingriffen müssen die Ärzte die zukünftige Funktionsfähigkeit beachten. Soweit es medizinisch möglich und vertretbar ist, achten sie auch auf das spätere Aussehen der betroffenen Körperregionen und legen zum Beispiel Schnitte so, dass Narben nicht größer als notwendig werden.

So unterschiedlich die Eingriffe bei Krebspatienten sind, so unterschiedlich fallen die notwendigen Voruntersuchungen, Narkoseverfahren und Folgen der Operation aus.

Was sind invasive Verfahren?

Die meisten Operationen sind fachsprachlich "invasive" Verfahren: Die Chirurgen verletzen den Körper beim Eindringen, etwa durch einen mehr oder weniger ausgedehnten Schnitt. Ist dieser Schnitt am Brustkorb (Thorax), sprechen Fachleute von "Thorakotomie". Ein offener Eingriff am Bauch wird "Laparotomie" genannt.

Wenn möglich, wenden Ärzte heute Methoden mit möglichst kleinster Verletzung der Haut und Weichteile an. Diese Eingriffe bezeichnen Fachleute als "minimal-invasiv": Der Operateur macht nur einen oder wenige kleine Schnitte. Durch diese Öffnungen kann er schlauch- oder röhrenförmige Instrumente einführen, in denen sich eine Kamera befindet, und in die er winzige Operationsbestecke einführt. Umgangssprachlich werden diese Techniken manchmal als "Schlüsselloch-OP" bezeichnet. Manche endoskopische Eingriffe lassen sich ganz ohne Hautschnitt durchführen: Ein Beispiel ist die Entfernung von Darmpolypen bei der Darmspiegelung, der Koloskopie.

Doch nicht alle Patienten können mit solchen kleinen OPs behandelt werden: Bei Krebsoperationen geht die Sicherheit vor. Hier kommt es vor allem darauf an, den Tumor vollständig zu entfernen. Daran orientiert sich auch die Entscheidung, ob minimalinvasive Verfahren möglich sind oder ob eine offene Tumoroperation besser geeignet ist.

Wer darf operieren?

Fachärzte für Chirurgie können sich in verschiedenen Bereichen spezialisieren, zum Beispiel in der Thoraxchirurgie. Nicht immer führt aber ein Chirurg die Operation aus. Je nach Art des Eingriffs operieren in Deutschland auch andere entsprechend weitergebildete Fachärzte, wie Hautärzte, Urologen oder Hals-Nasen-Ohren-Ärzte. Auch Frauenärzte können sich auf Brustchirurgie oder Eingriffe an den Geschlechtsorganen spezialisieren.

An der Durchführung und Überwachung sind außerdem Fachärzte für Anästhesie sowie Fachpflegekräfte beteiligt, je nach Situation auch spezialisierte Technische Assistenten.

Stationär oder ambulant: Wann muss man zur Krebsoperation ins Krankenhaus, wann nicht?

Bei einer ambulanten Operation geht man noch am Tag der OP wieder nach Hause, muss aber in der Zeit danach zur Kontrolle in die Arztpraxis oder Klinik.

Bei einer stationären Operation geht man ein bis zwei Tage vor der OP, spätestens aber am Tag des Eingriffs ins Krankenhaus und bleibt dort Tage bis Wochen, je nach Art der Behandlung.

Ob man als Patient nach einer Operation im Krankenhaus bleiben muss, hängt von Art und Umfang des Eingriffes ab. Auch der allgemeine gesundheitliche Zustand und die Versorgungssituation zuhause entscheiden darüber, wann man die Klinik verlassen kann.

Kleinere Eingriffe wie etwa das Herausschneiden einer auffälligen Hautveränderung oder eine Biopsie müssen nicht einmal im Krankenhaus stattfinden - diese können viele Ärzte in ihrer Praxis vornehmen.

Selbst etwas größere Eingriffe werden zunehmend häufiger ambulant durchgeführt, dann aber meist in sogenannten Tageskliniken. Dort ist für die ersten Stunden nach der Operation eine professionelle Überwachung und Nachbetreuung möglich. Ein Beispiel kann das Legen eines sogenannten Ports sein, eines unter die Haut verpflanzten Venenkatheters zum Beispiel für eine Chemotherapie.

- Wie kommt man zur ambulanten Behandlung, und wie nach dem Eingriff auch wieder sicher zurück? Was sollte man wissen, falls es danach zu Komplikationen kommt? Einen Überblick bietet die Checkliste Ambulante Krebstherapie.

Erfordert ein Eingriff, wie bei den meisten Krebsoperationen, eine umfangreiche Vorbereitung, eine intensive Überwachung rund um die OP und Pflege in der Zeit danach? Dann kommt nur eine stationäre Operation infrage.

Die Betreuung im Krankenhaus ist auch dann sinnvoll, wenn der Eingriff selbst zwar wenig belastend ist, man als Patient aber ambulant aufgrund schlechter gesundheitlicher Verfassung oder der häuslichen Situation nicht ausreichend versorgt wäre. Eine weitere Möglichkeit: Eine kleinere Operation wird zwar ambulant durchgeführt. Die Versorgung in den ersten Tagen zuhause übernimmt aber nicht nur der behandelnden Arzt, sondern auch ein geschultes Pflegeteam. Diese Unterstützung muss vom Arzt verordnet werden, dann übernehmen die Krankenkassen die Kosten, mehr dazu im Text Häusliche Krankenpflege.

In großen Kliniken gibt es heute ein Programm, das die Krankenhausentlassung regelt. Das dafür zuständige Team prüft und organisiert bei Bedarf die gesamte Versorgung in den ersten Tagen nach der Krankenhausentlassung. So soll sichergestellt sein, dass man als Patientin oder Patient so früh wie möglich nach Hause oder zur Rehabilitation darf, aber trotzdem gut versorgt bleibt, mehr dazu im Text Entlassmanagement.

Anästhesie: Welche verschiedenen Formen der Narkose gibt es?

Es gibt verschiedene Narkosearten – von einer örtlichen Betäubung über verschiedene Formen der Teil- oder Allgemeinanästhesie bis hin zur tiefen Vollnarkose. Welche Art der Betäubung Anästhesisten als verantwortliche Narkoseärzte anwenden, ist abhängig vom Eingriff und vom Zustand der Patientin oder des Patienten.

Was bedeuten die Begriffe Lokal- und Regionalanästhesie?

Bei einer "örtlichen Betäubung" empfindet man in einem Teil des Körpers keine Schmerzen und ist bei Bewusstsein. Fachleute sprechen von "Lokal- oder Regionalanästhesie".

Eine "Vollnarkose" ist ein tiefschlafähnlicher Zustand: Man ist nicht bei Bewusstsein und empfindet keine Schmerzen. Fachleute sprechen von "Allgemeinanästhesie".

Eingriffe ohne Narkose, eventuell mit Beruhigungsmitteln und Schmerzmitteln: Bei vielen Biopsien und anderen kleinen Eingriffen, etwa einer Darmspiegelung mit Entnahme von Polypen, kommen die meisten Patienten ohne Narkose oder nur mit einem leichten angstlösenden und beruhigenden Mittel aus.

Bei anderen endoskopischen Eingriffen, etwa einer Lungenspiegelung mit Gewebeentnahme, kann eine oberflächliche, örtliche Betäubung der Atemwege mithilfe eines Sprays ausreichen.

Lokalanästhesie oder örtliche Betäubung: Soll Gewebe mit einem kleinen Schnitt entfernt werden, oder ist zum Beispiel eine eher schmerzhafte Punktion nötig? Dann spritzen Ärzte ein Betäubungsmittel in den betroffenen Bereich. Dies bezeichnet man als Infiltrationsanästhesie.

Insgesamt fasst man alle Methoden, bei denen nur ein kleiner, eng begrenzter Teil des Körpers schmerzunempfindlich gemacht wird, als Lokalanästhesie zusammen.

Regionalanästhesie, Leitungsanästhesie: Eine etwas umfangreichere Form der örtlichen Betäubung ist die sogenannte "Regionalanästhesie". Sie schaltet das Schmerzempfinden in begrenzten Körperregionen aus. Dies erreichen Ärzte, indem sie mit örtlichen Betäubungsmitteln die Nervenfasern betäuben, die das betroffene Gebiet versorgen. Das kann bei einer Operation an der Hand zum Beispiel die Betäubung eines Nervs entlang des Armes bedeuten.

Ein Beispiel für eine Regionalanästhesie ist auch die sogenannte Periduralanästhesie, kurz PDA, bei der man als Patient ein Mittel in die Nähe des Rückenmarks gespritzt oder infundiert erhält, worauf der Unterleib und die Beine schmerzunempfindlich werden. Die PDA kommt zum Beispiel bei einigen gynäkologischen oder urologischen Eingriffen zum Einsatz. Sie kann mit anderen Narkoseverfahren kombiniert werden.

Begleitende Medikamente zur Sedierung: Bei vielen Eingriffen unter örtlicher oder regionaler Betäubung kann man ein zusätzliches Beruhigungsmittel oder ein leichtes Schlafmittel erhalten, um die OP nicht bewusst mitzuerleben. Solche Mittel schränken das Bewusstsein und auch die spätere Erinnerung an den Eingriff ein. Fachleute sprechen von "Analogsedierung" oder "Dämmerschlafnarkose".

Vollnarkose: Wie tief schläft man bei einer Allgemeinanästhesie?

Berufsverband Deutscher Anästhesisten: www.sichere-narkose.de/

Die "Allgemeinanästhesie" oder "Vollnarkose" kann ganz unterschiedlich gestaltet werden, je nachdem, wie umfangreich und belastend die geplante Operation sein wird.

Grundsätzlich gilt: Eine Vollnarkose schaltet Bewusstsein und Schmerzempfinden aus, man erlebt den Eingriff selbst nicht mit. Tiefere Narkosen schalten aber auch Reflexe wie etwa den Schluckreflex oder das regelmäßige Schließen der Augen aus, insbesondere dann, wenn noch Medikamente zur Muskelentspannung notwendig sind. Als Patient muss man bei "tieferen" Narkosen künstlich beatmet werden.

- Bei kleineren, unkomplizierten Eingriffen reicht meist eine Kurzzeitnarkose. Dann genügt das Einspritzen einer Kombination von Schmerz- und Narkosemitteln in die Vene ("intravenöse Narkose"). In der Regel muss die Atmung nur überwacht, aber nicht unterstützt werden.

- Bei einer "Maskennarkose" erhält man als Patient Narkosegase und Sauerstoff durch Mund und Nase, hinzu kommen in der Regel Schmerzmittel auch über eine Veneninfusion.

- Bei einer Kehlkopfmaske ("Larynxmaske") führt der der Anästhesist einen Beatmungsschlauch durch den Mund bis an den Kehlkopfeingang.

- Eine "Intubationsnarkose" ist für die meisten längeren und umfangreicheren Operationen notwendig. Die Narkose wird eingeleitet, indem ein kurzwirkendes Narkosemittel und ein Medikament zur Muskelerschlaffung in die Vene gespritzt werden. Dann führt der Arzt den Beatmungsschlauch in die Luftröhre ein (Intubation). Damit ist nicht nur die Beatmung sichergestellt. Verhindert wird auch das Einatmen von Mageninhalt oder Speichel während der Narkose, das zu schweren Lungenproblemen führen kann.

Über den Intubationsschlauch erhält man als Patient Narkosegase und Sauerstoff, um die Narkose aufrechtzuerhalten. Wenn der Eingriff beendet ist, stellt der Arzt die Narkosegase ab und beatmet mit Sauerstoff oder der regulären Atemluft, bis die Narkose abgeklungen ist und man wieder selbst atmen kann.

Begleitende Medikamente: Zur Vorbereitung vieler Narkose gehören außerdem angstlindernde und entspannende Mittel. Insbesondere bei Intubationsnarkosen werden Medikamente zur Muskelerschlaffung hinzugegeben. Damit die Ärzte den Beatmungsschlauch sicher einführen können, muss die Halsmuskulatur möglichst locker sein und darf nicht verkrampfen. Auch größere und komplizierte Eingriffe selbst sollen nicht durch unwillkürliche Muskelanspannungen gefährdet werden. Hinzu kommen je nach Situation weitere Medikamente, zum Beispiel zur Kreislaufunterstützung.

Aufklärungsgespräche: Was erfährt man vom Arzt, was sollte man fragen?

Für Krebspatienten bietet sich nach der Diagnose in der Regel die Gelegenheit, die Behandlungsplanung ausführlich in einem oder mehreren Gesprächen mit den Ärzten zu besprechen. Ist die gemeinsame Entscheidung zu einer Operation gefallen, finden zudem besondere Aufklärungsgespräche zum Operationsverfahren mit den ausführenden Operateuren und zur Narkose mit den zuständigen Anästhesisten statt.

Vor der Operation erklären die beteiligten Ärzte den Ablauf und die Risiken des Eingriffs im Gespräch. Eine alleinige schriftliche Information ist nicht ausreichend. Arzt oder Ärztin fragen beim Aufklärungsgespräch außerdem nach Vorerkrankungen, und ob schon einmal Probleme bei Operationen aufgetreten sind. Man sollte bei diesem Gespräch zum Beispiel angeben, ob man Allergien oder sonstige Unverträglichkeiten hat oder an Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, der Lungen oder des Stoffwechsels leidet.

Für die Ärzte ist es zudem wichtig zu wissen, ob man raucht oder regelmäßig Alkohol trinkt - hier sollte man ehrlich antworten, um sich nicht bei der Operation zu schaden. Wichtig ist auch, welche Medikamente man regelmäßig einnimmt. Manche Arzneimittel wie etwa Blutgerinnungshemmer muss man in Absprache mit den einbezogenen Ärzten unter Umständen einige Tage vor der OP absetzen oder durch andere Mittel ersetzen.

Auf jeden Fall kann man bei diesem Gespräch zudem die Möglichkeit nutzen, letzte offene Fragen zu klären, auch zur Vorbereitung und zu den Tagen nach dem Eingriff.

In einem weiteren Gespräch klären Anästhesist oder Anästhesistin über das geplante Narkoseverfahren auf. Sie fragen zur Sicherheit noch einmal nach Tabak- oder Alkoholkonsum, nach den aktuell verwendeten Medikamenten oder Unverträglichkeiten.

Aufklärungsbögen zur schriftlichen Information

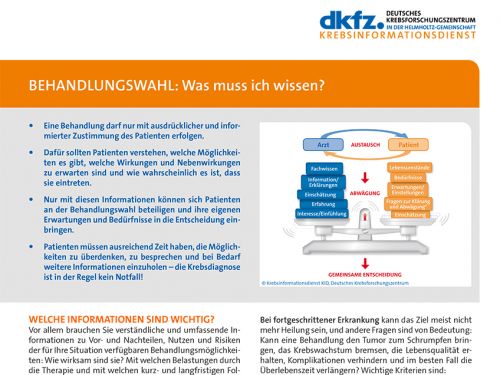

Jeder Patient, jede Patientin hat das Recht auf ein Aufklärungsgespräch mit den behandelnden Ärzten und Narkoseärzten. Vor dem Eingriff muss man seine Einwilligung schriftlich geben.

Vor geplanten und nicht als Notfallbehandlung durchgeführten Operationen erhält man als Ergänzung zum Gespräch Informationsblätter. Sie enthalten eine Erläuterung des Eingriffs beziehungsweise des Narkoseverfahrens und eine Zusammenfassung möglicher Komplikationen. Als Patient muss man schriftlich in den Eingriff und das geplante Narkoseverfahren einwilligen. Vorher findet die OP nicht statt.

Jeder Patient hat das Recht, bestimmte Einzelheiten des Eingriffs auszuschließen oder den Umfang anderweitig zu begrenzen. Ein Beispiel: Soweit medizinisch vertretbar, kann man sich unter Umständen gegen bestimmte Narkoseformen entscheiden und zum Beispiel statt einer regionalen Anästhesie eine Vollnarkose wählen. Und man kann sich nach vollständiger Aufklärung über die Vor- und Nachteile auch ganz gegen eine Operation entscheiden. Vor einer solchen Entscheidung sollte man aber aber Nutzen und Risiken dieser Entscheidung gegeneinander abwägen und die Konsequenzen für eigene Gesundheit kennen.

Eine Hilfe bietet auch das Informationsblatt "Behandlungswahl: Was muss ich wissen?" (PDF) zum Laden und Ausdrucken.

Vorbereitung: Welche Untersuchungen stehen vor einer Operation an?

Welche Voruntersuchungen notwendig sind, hängt ab von Gesundheitszustand und Alter des Patienten sowie von Art und Umfang des Eingriffs.

Vor einer Operation stehen verschiedene Voruntersuchungen an. Hat man Vorerkrankungen oder andere Risikofaktoren, können die zuständigen Ärzte anhand der Befunde die Behandlung anpassen. Bei Krebspatienten entscheiden in der Regel alle einbezogenen Fachärzte, welche Untersuchungen sinnvoll sind, nicht nur die Chirurgen und die Anästhesisten.

Die Untersuchungen, die dann für die eigentliche Vorbereitung zumindest größerer OPs notwendig sind, können entweder in der Woche vor dem Eingriff vom Hausarzt durchgeführt werden, oder am Tag vor dem Eingriff im Krankenhaus.

Dazu gehören zum Beispiel:

- Bestimmung der Blutgruppe

- Blutgerinnungstest aus einer Blutprobe

- Untersuchung der Lunge

- Prüfung der Herz-Kreislauf-Funktionen und des Blutdrucks (eventuell Elektrokardiogramm, EKG, und /oder Echokardiografie)

- Prüfung der Leber- und Nierenfunktion anhand von Blut- und/oder Urinproben

- Bestimmung des Blutzuckerspiegels

Risikofaktoren: Was kann zu Problemen bei einer Operation führen?

Raucher sollten rechtzeitig vor Operationen aufhören.

Verschiedene Faktoren können das Risiko von Komplikationen während oder nach einer Operation erhöhen. Dazu gehören etwa Probleme bei der Narkose oder der Wundheilung, Unverträglichkeitsreaktionen oder ganz allgemein eine eingeschränkte Belastbarkeit und eine erhöhte Anfälligkeit für Infektionen. Als risikosteigernd gelten im Allgemeinen:

- höheres Alter

- Rauchen

- Alkoholkonsum

- starkes Übergewicht

- Untergewicht und Mangelernährung

- Vorerkrankungen (Allergien, Asthma, Diabetes, Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Leber- und Nierenprobleme, weitere je nach Situation)

Auf viele dieser Risiken können die behandelnden Ärzte reagieren, etwa indem sie die Medikamente rund um die Operation entsprechend anpassen. Eventuell muss eine Operation auch eine Zeitlang verschoben werden, bis sich die Ausgangssituation durch entsprechende Behandlung verbessert hat.

Wer raucht oder regelmäßig Alkohol trinkt, kann sein persönliches Risiko jedoch am besten selbst beeinflussen – durch Verzicht. Studien haben gezeigt, dass beispielsweise Raucher die Wahrscheinlichkeit von Problemen wie Wundheilungsstörungen mehr als halbieren können: Sie müssen nur ein bis zwei Monate vor einer geplanten Operation aufhören oder zumindest mit einer Nikotinersatztherapie beginnen.

Welche Risikofaktoren sprechen gegen eine Operation, auch bei Krebs?

Ist man als Patient in einem sehr schlechten Allgemeinzustand oder hat man Vorerkrankungen wie zum Beispiel ausgeprägte Herz-Kreislauferkrankungen oder eine starke Blutungsneigung, kann möglicherweise keine Operation stattfinden. Eine pauschale Auskunft zu Faktoren, die gegen eine OP sprechen, lässt sich jedoch kaum geben.

Welche anderen Behandlungsformen dann in einer solchen Situation infrage kommen, zum Beispiel Bestrahlung oder Chemotherapie, müssen betroffene Krebspatienten ebenfalls mit ihren behandelnden Ärzten besprechen.

Angst vor der Operation: Was kann man dagegen tun?

Viele Menschen fürchten sich vor einer Operation. Angst zu haben ist eine ganz normale Reaktion, vor allem, wenn ein komplizierter Eingriff bevorsteht. Die Furcht sollte jedoch nicht so stark werden, dass ein notwendiger Eingriff deshalb abgesagt wird. Dagegen lässt sich etwas unternehmen: Sich ausreichend zu informieren, trägt bei vielen Menschen zur Beruhigung bei. Wer allerdings befürchtet, durch zu viel Wissen noch mehr Angst zu entwickeln, soll sich von ausführlichen Informationen abschotten dürfen.

- Betroffene finden zahlreiche weitere Tipps zum Thema Angst vor Operationen beim Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen unter www.gesundheitsinformation.de/was-hilft-gegen-angste-vor-einer-operation.2680.de.html?part=vorbereitung-3h.

Aufnahme und Vorbereitung: Was passiert am Tag der Operation?

Bis auf ein bisschen Taschengeld sollte man keine größeren Geldbeträge mitnehmen. Auch Schmuck oder andere Wertgegenstände bleiben besser zu Hause.

Der genaue Ablauf am Tag der Operation ist unter anderem abhängig von der Art und dem Umfang des Eingriffs: So müssen manche Patienten schon einige Tage vor dem Eingriff in die Klinik, andere erst am Tag der Operation selbst. Welche Dokumente mitzubringen sind und wo man sich zur Aufnahme melden muss, sollte man rechtzeitig vorab erfragen.

Was mitnehmen, was zu Hause lassen?

Wer unsicher ist, was man zur Körperpflege oder an Kleidung mitbringen sollte, kann sich vorab bei der Stationsleitung erkundigen. In die Tasche fürs Krankenhaus gehören außerdem Brille oder Hörgeräte und die Beipackzettel oder Packungen aller Medikamente, die man bisher einnimmt. Diese sollten den Ärzten gezeigt werden.

- Normalerweise erhält man während des Klinikaufenthalts aber alle notwendigen Arzneimittel von der Station – auf eigene Faust und ohne Rücksprache mit den Ärzten sollte man nichts weiter einnehmen.

Wer möchte, kann zudem etwas zu Lesen mitnehmen. Welche elektronischen Geräte erlaubt sind (Handys, Notebooks, Musikabspielgeräte, tragbare Fernseher), sollte man sicherheitshalber vorher erfragen. Größere Geldbeträge, Schmuck und Wertsachen sollte man zuhause lassen. Vor der eigentlichen Operation kann man kleinere Geldbeträge, Uhr, Ehering, Brille oder andere notwendige Utensilien meist zur sicheren Aufbewahrung beim Stationspersonal abgeben.

Zahnprothesen müssen herausgenommen werden. Betroffene Patienten sollten für alle Fälle darauf aufmerksam machen, dass sie eine Voll- oder Teilprothese tragen, oder sagen, wenn Zähne locker sind.

Nüchtern bleiben: Warum darf man vor einer Operation nicht essen oder trinken?

Vor den meisten Operationen dürfen Betroffene nicht essen oder trinken. Dies gilt insbesondere, wenn eine Allgemeinnarkose geplant ist. Die Vorsichtsmaßnahme ist notwendig, damit während des Eingriffs kein Mageninhalt in den Rachen oder gar die Lunge gelangen kann.

Die Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI) und der Berufsverband Deutscher Anästhesisten (BDA) raten, spätestens sechs Stunden vor der Narkoseeinleitung das letzte Mal eine Kleinigkeit zu essen, danach nichts mehr. Wasser, Kaffee (ohne Milch) oder Tee sind eventuell bis zwei Stunden vor Narkosebeginn erlaubt.

- Genaue Angaben erhält man von den Ärzten und Pflegenden!

Was passiert, wenn man warten muss, weil sich bei anderen Patienten ein Notfall ergeben hat oder sich eine andere Operation verzögert?

Flüssigkeitsmangel gleichen die Ärzte spätestens im Vorbereitungsraum durch eine Infusion aus, der auch Nährstoffe beigemischt werden können. Auf keinen Fall sollte man ohne Erlaubnis etwas essen oder trinken. Wer es gar nicht mehr aushält oder Kreislaufprobleme befürchtet, sollte beim Stationspersonal um Abhilfe bitten. Bei Diabetikern wird besonders darauf geachtet, dass der Nahrungsentzug ihren Blutzuckerspiegel nicht ganz durcheinander bringt.

Operationsvorbereitung: Was passiert direkt vor dem Eingriff?

Die eigentliche Operationsvorbereitung hängt von der Art des Eingriffs und auch von den Gegebenheiten in der Klinik ab. Die ungefähre Uhrzeit, für die der Eingriff geplant ist, bestimmt ebenfalls, was schon am Vortag oder erst am OP-Tag selbst an Vorbereitungen geschieht.

Meist kann man morgens noch einmal duschen. Nagellack an Händen und Füßen sollte man entfernen und kein Makeup auflegen. Eventuell wird die Haut an der Operationsstelle enthaart. Dazu darf kein Rasiermesser oder Nassrasierer verwendet werden, um die Haut vor späteren Wundinfektionen zu schützen. Besser sind Rasierapparate oder gut verträgliche Enthaarungsmittel.

Kurz vor der Operation darf man noch einmal auf die Toilette; Patienten, bei denen Eingriffe am Darm oder im Unterbauch geplant sind, haben eventuell am Vortag bereits eine vollständige Darmreinigung hinter sich gebracht.

Die eigene Kleidung, Schmuck oder Kontaktlinsen muss man zumindest bei größeren Eingriffen vollständig ablegen und ein Operationshemd anziehen. Meist wird man auch gebeten, Kompressionsstrümpfe anzulegen, zur Vorbeugung von Blutgerinnseln, sogenannter Thrombosen.

Viele Patienten haben bereits am Vorabend ein Beruhigungsmittel erhalten, um gut schlafen zu können, oder erhalten es am Morgen des Eingriffs, wenn dieser erst im späteren Tagesverlauf stattfindet. Alle Medikamente, die man vor dem Eingriff erhält, werden auch unter dem Begriff "Prämedikation" zusammengefasst.

Narkoseeinleitung: Wie beginnt die Operation?

Steht die Operation unmittelbar bevor, wird man meist von Pflegekräften in einen Vorbereitungsraum begleitet. Dort übernimmt das zuständige Anästhesieteam die Verantwortung. Sofern noch nicht geschehen, erhält man eine Kanüle in eine Vene, meist in den Handrücken oder Arm. Über diesen Venentropf bekommt man Flüssigkeit und alle während und nach dem Eingriff notwendigen Medikamente. Hinzu kommen eine Blutdruckmanschette, Elektroden zur Messung der Herztätigkeit (EKG) und ein Fingerclip zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut.

Im Vorbereitungsraum oder auch erst im Operationssaal wird die Narkose eingeleitet. Ob man noch wach genug ist, um selbst vom Bett auf den OP-Tisch zu gelangen, oder von Ärzten und Pflegekräften umgelagert wird, hängt von der Art der geplanten Operation und natürlich auch vom individuellen Gesundheitszustand ab.

Während des Eingriffs überwacht das Narkoseteam die Narkosetiefe und alle wichtigen Körperfunktionen wie etwa die Atmung, Blutdruck, Puls und Sauerstoffsättigung.

Nähert sich die OP ihrem Ende, ist die Operationswunde verschlossen und eventuell mit sogenannten Drainagen zum Ableiten von Wundflüssigkeiten versehen? Dann lässt der Anästhesist die Narkose kontrolliert wieder abklingen.

Im Aufwachraum: Wie sehen die ersten Stunden nach der Operation aus?

Nach der Operation kommen die meisten Patienten zunächst in einen Aufwachraum oder, je nach Schwere des Eingriffs, auf eine besonders ausgestattete Intensivstation. In den ersten Stunden überwachen Ärzte und Pflegende engmaschig Bewusstseinszustand, Blutdruck, Puls, Atmung und Körpertemperatur. Auch die Verbände und Drainagen haben sie im Blick. Der vor der Operation gelegte Venenzugang bleibt fast immer noch einige Zeit liegen. Viele Patienten haben zudem kurz vor der Operation einen Blasenkatheter zur Ableitung von Urin erhalten. Auch dieser verbleibt je nach Situation noch eine Zeitlang.

Ist der Kreislauf stabil, kann man wieder selbstständig atmen und schlucken? Ist man wieder bei Bewusstsein sind und reagiert auf einfache Fragen? Dann darf man meist schnell zurück auf das Krankenzimmer, auch wenn viele Menschen sich später an diese Zeit nicht gut erinnern können und erst auf der Station wieder richtig zu sich kommen.

Ob man dann auch schon wieder aufstehen darf, um zum Beispiel selbständig zur Toilette zu gehen, hängt allerdings von der individuellen Situation ab. Viele Patienten verschlafen die erste Zeit nach einem Eingriff, weil beruhigende Medikamente noch nachwirken. Darauf sollten sich auch Angehörige einstellen, die zu Besuch kommen möchten.

Nach sehr komplexen Eingriffen muss man sich als Patient allerdings darauf einrichten, auch länger als nur einige Stunden auf der Intensivstation zu bleiben. Oft lässt sich dies schon vor der Operation absehen, und Angehörige sollten sich rechtzeitig informieren, ob ein Besuch dort möglich oder überhaupt sinnvoll ist.

Nach ambulanten Eingriffen: Vorher absprechen, wie es weitergeht

Ist eine ambulante Operation geplant? Dann sollte man sich erkundigen, wie die erste Zeit nach dem Eingriff aussehen soll: Kann man alleine nach Hause, oder muss man sich abholen lassen? Ist es sinnvoll, wenn sich Angehörige oder Freunde in den ersten Tagen um die Betreuung kümmern? Bei welchen Symptomen sollte man sofort Kontakt zum Arzt aufnehmen und nicht bis zum nächsten Termin warten (etwa Fieber, ungewöhnliche Schmerzen oder Blutungen)? Auch nach einer Telefonnummer für solche Notfälle und nach einem nächsten Arzttermin zur Wundkontrolle sollte man bei der Vorbereitung fragen.

Bei Patienten, die eigentlich ambulant operiert werden könnten, aber in den ersten Tagen alleine zuhause nicht zurechtkommen, ist unter Umständen häusliche Krankenpflege sinnvoll: Dazu kann der behandelnde Arzt eine Verordnung ausstellen, und spezialisierte Krankenpflegeteams übernehmen die Versorgung.

Nahrungsaufnahme: Wann kann man wieder trinken und essen?

Wann und was man als Patient nach einer Operation wieder essen und trinken darf, ist unter anderem abhängig von der Art der Narkose und vom Eingriff selbst. Bei großen Operationen dauert es manchmal einige Tage, bis Betroffene wieder Nahrung zu sich nehmen dürfen. Wasser oder Tee ist dagegen oft schon etwas früher erlaubt. Während der Operation und bei Bedarf auch danach erhält man aber Flüssigkeit und eine Nährlösung in eine Vene – Durst oder Hunger kommen daher meist gar nicht erst auf.

Wundpflege: Wann wird der Verband gewechselt, wann die Fäden gezogen?

Wann der Wundverband zum ersten Mal nach einer Operation gewechselt wird, hängt von der Art und vom Umfang des Eingriffs ab. In der Regel vergehen ein bis zwei Tage, wenn keine ungewöhnlichen Schmerzen, Nachblutungen oder Anzeichen für eine Infektion auftreten.

Danach werden größere Wunden meist täglich kontrolliert und neu verbunden; bei ambulanten Eingriffen und kleineren Wunden bestimmt der Arzt die Abstände der Kontrolle.

Was viele Patienten direkt nach der Operation stört: Drainageschläuche, die Blut und Wundflüssigkeit aus der Wunde ableiten sollen. Sie schränken unter Umständen die Bewegungsfreiheit ein. Die Entfernung ist aber meist schon wenige Tage nach der OP möglich, sie ist in der Regel nicht schmerzhaft, aber etwas unangenehm.

Wundklammern oder Fäden, die sich nicht selbst auflösen, entfernen Ärzte, wenn die erste Wundheilung abgeschlossen ist, meist nach ein bis zwei Wochen. Bis dahin sollten Wunde und Verband bei der Körperpflege nicht nass werden und nicht durch scheuernde oder einengende Kleidung belastet werden.

Infektionen vermeiden, Narben pflegen

Trotz aller Hygiene im Krankenhaus kommen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Wundinfektionen vor. Wie hoch das Risiko ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Menschen mit Vor- oder Begleiterkrankungen, etwa einer Zuckerkrankheit oder einer geschwächten Abwehr, haben ein höheres Risiko. Ebenso geht es mangelernährten Patienten, Menschen mit starkem Übergewicht und Rauchern. Eine nicht ausgeheilte bakterielle Infektion in einem anderen Teil des Körpers kann ebenfalls eine Wundinfektion fördern, wenn versehentlich Keime ins Wundgebiet gelangen. Mehr zur Vorbeugung und Behandlung hat der Krebsinformationsdienst in einem eigenen Text zusammengestellt.

Wie gut eine Wunde abheilt und wie die Narbe hinterher aussehen wird, lässt sich nur bis zu einem gewissen Grad beeinflussen: Dabei spielt die persönliche Veranlagung eine große Rolle. Tipps zur Narbenpflege bekommt man als Patient im Krankenhaus oder beim Arzt, der die Nachsorge durchführt.

Schmerzen: Wie gut wirken Schmerzmittel?

Patienten erhalten individuell auf sie abgestimmte Schmerzmedikamente.

Schmerzen nach einer Operation können Ärzte heutzutage gut vorbeugen und behandeln. Die Schmerzbehandlung lässt sich zudem individuell abstimmen - jeder Mensch reagiert anders, das gilt auch für die Schmerzempfindlichkeit.

Man sollte sich also nicht scheuen, bei Schmerzen die Pflegenden oder die Ärzte anzusprechen, oder nach einem ambulanten Eingriff die Telefonnummer für Notfälle anzurufen. Ganz vermeiden lassen sich Schmerzen, Missempfindungen und Unbequemlichkeiten rund um eine Operation zwar nicht, zum Beispiel wegen Blutabnahmen, Spritzen, ziepender Drainagen oder Wundnähte. Stärkere Schmerzen müssen jedoch nicht ausgehalten werden.

Narkosefolgen: Muss man mit Übelkeit rechnen?

Die heute verwendeten Medikamente lösen wesentlich seltener Übelkeit aus als früher. Fachleuten zufolge wird etwa 5 bis 30 von 100 Patienten nach einer Operation schlecht. Frauen sind häufiger betroffen als Männer. Die Wahrscheinlichkeit steigt mit der Dauer und der Schwere des Eingriffs. Auslöser können die Narkose, Schmerzmedikamente, aber auch die Operation selbst oder starke postoperative Schmerzen sein. Übelkeit lässt sich mit modernen Medikamenten jedoch wirksam vorbeugen oder behandeln.

Vergesslichkeit, Verwirrtheit: Kann eine Operation dem Gehirn schaden?

An die ersten Tage nach einer größeren Operation können sich viele Patienten im Nachhinein nur dunkel erinnern. Narkose, Halbschlaf und Wachphasen gehen ineinander über, auch wenn Betroffene im Großen und Ganzen ansprechbar sind. Dieser Zustand bessert sich jedoch meist von alleine: Man erholt sich, und die in den ersten Tagen noch notwendigen Medikamente zum Beispiel gegen Schmerzen können nach und nach abgesetzt werden.

Bei älteren Menschen gilt oft schon der Krankenhausaufenthalt an sich als Risikofaktor: Die ungewohnte Umgebung und die Belastung durch die Erkrankung - das alles kann auch Patienten aus dem Gleichgewicht bringen, denen man ihr Alter bislang nicht anmerkte. Auch hier bessert sich der Zustand oft parallel zur Gesundung. Die Situation kann allerdings auch dazu führen, dass sich die Krankenhausentlassung verzögert oder zumindest für einige Zeit professionelle häusliche oder stationäre Pflege erforderlich werden.

Nach einer ausgedehnten Operation kann es allerdings auch bei manchen jüngeren Patienten zu einem besonderen Zustand der Verwirrung kommen. Betroffen sind zum Beispiel mit einem gewissen Risiko Patienten, die längere Zeit auf einer Intensivstation verbringen. Fachleute sprechen vom "postoperativen Delir" oder von einer "postoperativen kognitiven Dysfunktion". Der Zustand klingt häufig innerhalb kurzer Zeit ab, manchmal sind Medikamente notwendig, die das biochemische Gleichgewicht der Botenstoffe im Gehirn wieder herstellen.

Für Betroffene kann ein solches Erlebnis sehr erschreckend sein. Wer sich durch eine solche Erfahrung noch einige Zeit nach dem Eingriff psychisch belastet fühlt, sollte seine behandelnden Ärzte darauf ansprechen und sich über Abhilfe- und Unterstützungsmöglichkeiten beraten lassen.

Wer regelmäßig größere Mengen Alkohol konsumiert, sollte sich nicht scheuen, dies vor einem Eingriff mit seinen Ärzten zu besprechen – die Information wird auf jeden Fall vertraulich behandelt. Sonst kann es nach einer Operation wegen des plötzlichen Entzugs ebenfalls zu einem Delir kommen. Wissen Narkosearzt und Operateur Bescheid, können sie mit Medikamenten gegensteuern.

Erholung: Warum ist langes Liegen nicht so gesund?

Risiko Thrombosen

Nicht länger liegen als unbedingt erforderlich!

Fast jede Operation zieht ein gewisses Thromboserisiko nach sich. Dabei bilden sich Blutgerinnsel vor allem in den Beinvenen. Wenn sie sich ablösen, können sie zu Verschlüssen der Lungengefäße führen, einer Lungenembolie. Patienten mit Tumoren gelten zudem von vornherein aufgrund ihrer Erkrankung als deutlich stärker thrombosegefährdet als andere Menschen. Bisher gibt es jedoch keinen verlässlichen Test, mit dem einzelne Betroffene ihr persönliches Thromboserisiko ermitteln lassen können.

Vor den meisten Eingriffen erhalten Patienten daher Kompressionsstrümpfe. Diese sollte man auf keinen Fall ohne Rücksprache wieder ausziehen, bevor es Arzt oder Stationsleitung erlauben. Fachleute empfehlen zudem allen Patienten, sich so früh wie möglich zu bewegen. Pflegefachkräfte helfen dabei, sich möglichst rasch nach dem Eingriff aufzusetzen oder sogar einige Schritte zu gehen, um den Kreislauf anzuregen. Ist dies nicht möglich, sollten Patienten im Bett die Beine regelmäßig bewegen, sofern es ihr Zustand zulässt.

Oft sind auch für einige Zeit Medikamente zur Blutverdünnung notwendig, als Spritze in die Bauchhaut. Wie lange diese Thrombosevorbeugung auch nach der Entlassung fortgesetzt werden sollte, hängt von der Art des Eingriffs und den persönlichen Risikofaktoren ab.

Einer Lungenentzündung vorbeugen

Langes Liegen und eine flache Atmung, um Schmerzen in der Wunde zu vermeiden, fördern nach einer Operation das Risiko einer Lungenentzündung. Auch hier hilft meist Bewegung. Selbst sehr kranke Patienten erhalten daher meist schon sehr früh Unterstützung durch Physiotherapeuten und Pflegekräfte, auch um das Abhusten von Sekret zu erleichtern. Patienten mit vorgeschädigten Lungen, etwa mit einer "Raucherbronchitis", können zudem Medikamente zum Erweitern der Luftwege inhalieren.

Entlassung und Nachbetreuung: Wie geht es zuhause weiter?

Vor der Entlassung aus der Klinik erhält man als Patient viele Informationen darüber, was in der nächsten Zeit auf einen zukommt.

Was zählt alles zum sogenannten Entlassmanagement?

Dazu gehört zum einen die Organisation der Nachsorge, also die weitere Betreuung entweder durch die Klinikambulanz oder durch einen niedergelassenen Facharzt. Ein anderer Punkt ist die Frage, wie gut man in den ersten Tagen zuhause zurechtkommt. Können Patienten oder ihre Angehörigen die Nachbetreuung nicht selbst organisieren, hilft der Kliniksozialdienst auch bei der Organisation häuslicher Krankenpflege oder einer stationären Kurzzeitpflege weiter.

Soll auf den Krankenhausaufenthalt eine Anschlussrehabilitation folgen, organisiert der Kliniksozialdienst auch dafür die notwendigen Anträge, meist ebenfalls noch vor der Entlassung. Alle wichtigen Informationen über die Operation und vorgeschlagene weitere Behandlungen fassen die Ärzte in ihrem Entlassungsbericht zusammen, der für den Hausarzt oder den weiterbehandelnden Facharzt gedacht ist. Als Patient erhält man heute oft automatisch eine Kopie oder hat die Möglichkeit, den Brief für die eigenen Unterlagen selbst zu kopieren.

Quellen und Links für Interessierte und Fachkreise

Sie haben Fragen zu Operationen bei Krebs? Wir sind für Sie da.

So erreichen Sie uns:

- am Telefon unter 0800 – 420 30 40, täglich von 8:00 bis 20:00 Uhr, kostenlos, vertraulich

- per E-Mail an krebsinformationsdienst@dkfz.de (der Link öffnet ein gesichertes Kontaktformular)

In der Rubrik "Service" finden sich zahlreiche Informationsblätter zum Laden und Ausdrucken als PDF:

Arzt- und Kliniksuche: Gute Ansprechpartner finden (PDF)

Befunde verstehen: Begriffe und Abkürzungen (PDF)

Behandlungswahl: Was muss ich wissen? (PDF)

Sozialrecht und Krebs: Wer ist wofür zuständig (PDF)

krebsinformationsdienst.med: Service für Fachkreise aktuell – evidenzbasiert – unabhängig

Sie betreuen beruflich Menschen mit Krebs und haben Fragen? Mit dem Angebot krebsinformationsdienst.med unterstützt Sie der Krebsinformationsdienst bei Ihrer Arbeit, mit unabhängigen, aktuellen und qualitätsgesicherten Informationen. Der Service steht Ihnen von Montag bis Freitag zur Verfügung:

- telefonisch von 8:00 bis 20:00 Uhr unter 0800 – 430 40 50

- per E-Mail an kid.med@dkfz.de (der Link öffnet ein gesichertes Kontaktformular)

Quellen zum Weiterlesen (Auswahl)

Fachgesellschaften und Berufsverbände

Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin e.V.

Deutsche Gesellschaft für Chirurgie

Berufsverband Deutscher Chirurgen e.V. (BDC)

Bundesverband Deutscher Anästhesisten e.V. (BDA)

Eine umfangreiche Checkliste zum Krankenhausaufenthalt finden Interessierte auf den Seiten der "Weißen Liste" als PDF-Datei unter folgendem Link: www.weisse-liste.de/de/krankenhaus/checkliste/. Dort werden auch viele Fragen rund um das Thema Operation aufgegriffen.

Informationen rund um das Thema Narkose für Patienten und Interessierte bietet der Bundesverband Deutscher Anästhesisten e.V. (BDA) unter www.sichere-narkose.de.

Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG) bietet allgemeine Informationen zu Operationen unter www.gesundheitsinformation.de/operationen.2680.de.html.

Zum Thema Komplikationen bei Operation bei Rauchern informiert das IQWiG unter www.gesundheitsinformation.de/kann-ein-rauchstopp-vor-einer-operation.2680.de.html?part=vorbereitung-3h-ncy5-jqlw.

Leitlinien

Leitlinien zur chirurgischen, radiologischen und internistischen Therapie von Krebserkrankungen bietet die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften e.V. (AWMF) unter www.awmf.org/leitlinien.

Daneben finden sich bei der AWMF eine Reihe von weiteren Leitlinien, die nicht auf onkologische Erkrankungen begrenzt, aber für die Behandlung Krebskranker trotzdem bedeutsam sind, beispielsweise die Leitlinie "Prophylaxe der venösen Thromboembolie (VTE) unter www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/003-001.html sowie "Rückenmarknahe Regionalanästhesien und Thromboembolieprophylaxe /antithrombotische Medikation" unter www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/001-005.html.

Infektionen rund um Operationen vermeiden: Das ist das Ziel einer Leitlinie der Weltgesundheitsorganisation WHO: www.who.int/gpsc/ssi-guidelines/en/.

Ernährungs-Assessment vor Operationen: Leitlinien dazu stellt die Deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin zur Verfügung, mehr unter www.dgem.de/leitlinien.

Übersichtsarbeiten der Cochrane Collaboration zum Thema Operation (Auswahl):

Bei der Cochrane Collaboration sind viele evidenzbasierte Übersichtsarbeit zu Fragestellunngen der Chirurgischen Onkologie verfügbar. Zugänglich ist die Bibliothek unter www.cochranelibrary.com/. Hier einige Beispiele zu allgemein relevanten Fragen:

Andreae MH, Andreae DA. Local anaesthetics and regional anaesthesia for preventing chronic pain after surgery. See comment in PubMed Commons belowCochrane Database Syst Rev. 2012, Issue 10:CD007105. doi: 10.1002/14651858.CD007105.pub2.

Chaparro LE, Smith SA, Moore RA, Wiffen PJ, Gilron I. Pharmacotherapy for the prevention of chronic pain after surgery in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2013, Issue 7. CD008307. doi: 10.1002/14651858.CD008307.pub2.

Oppedal K, Møller AM, Pedersen B, Tønnesen H. Preoperative alcohol cessation prior to elective surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 7. Art. No.: CD008343. DOI: 10.1002/14651858.CD008343.pub2.

Tanner J, Norrie P, Melen K. Preoperative hair removal to reduce surgical site infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 11. Art. No.: CD004122. DOI: 10.1002/14651858.CD004122.pub4.

Thomsen T, Villebro N, Møller AM. Interventions for preoperative smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 3. Art. No.: CD002294. DOI: 10.1002/14651858.CD002294.pub4.

Webster J, Osborne S. Preoperative bathing or showering with skin antiseptics to prevent surgical site infection. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 2. Art. No.: CD004985. DOI: 10.1002/14651858.CD004985.pub5.

Weitere Literatur:

Prävention postoperativer Wundinfektionen. Empfehlung der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut. Bundesgesundheitsbl 2018; 61: 448–473. DOI: https://doi.org/10.1007/s00103-018-2706-2.

Ishimaru M, Matsui H, Ono S, Hagiwara Y, Morita K, Yasunaga H. Preoperative oral care and effect on postoperative complications after major cancer surgery. Br J Surg. 2018 Aug 8. DOI: 10.1002/bjs.10915. [Epub ahead of print].

Krall JA, Reinhardt F, Mercury OA, Pattabiraman DR, Brooks MW, Dougan M, Lambert AW, Bierie B, Ploegh HL, Dougan SK, Weinberg RA. The systemic response to surgery triggers the outgrowth of distant immune-controlled tumors in mouse models of dormancy. Sci Transl Med; 2018: 10(436). DOI: 10.1126/scitranslmed.aan3464.

Weitere Themen

Erstellt: 07.09.2015

Herausgeber: Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) │ Autoren/Autorinnen: Internet-Redaktion des Krebsinformationsdienstes. Lesen Sie mehr über die Verantwortlichkeiten in der Redaktion.

Aktualität: Wir prüfen alle Inhalte regelmäßig und passen sie an, wenn sich ein Aktualisierungsbedarf durch Veröffentlichung relevanter Quellen ergibt. Lesen Sie mehr über unsere Arbeitsweise.