Prostatakrebs: Was tun bei fortgeschrittener Erkrankung?

Die Diagnose eines fortgeschrittenen Prostatakarzinoms ist für Patienten eine schwierige Situation. Die meisten Männer stehen vor vielen Fragen, unabhängig davon, ob sie gerade erst von ihrer Krebserkrankung erfahren haben, oder ob die Krankheit nach zunächst erfolgreicher Therapie erneut auftritt.

Was bedeutet es, wenn der PSA-Wert trotz Behandlung wieder ansteigt? Worin unterscheiden sich ein Lokalrezidiv, ein lokal fortgeschrittenes Karzinom und eine metastasierte Erkrankung? Wie werden Knochenmetastasen behandelt, wie andere Absiedlungen eines Prostatatumors?

Der nachfolgende Text bietet Betroffenen und ihren Angehörigen einen Überblick über das Vorgehen bei fortgeschrittenem Prostatakrebs. Das Gespräch mit den behandelnden Ärzte können Informationen aus dem Internet aber nicht ersetzen. Interessierte und Fachkreise finden zudem Hintergründe, Linktipps und Hinweise auf Fachpublikationen.

Fortgeschrittener Prostatakrebs: Wer ist betroffen?

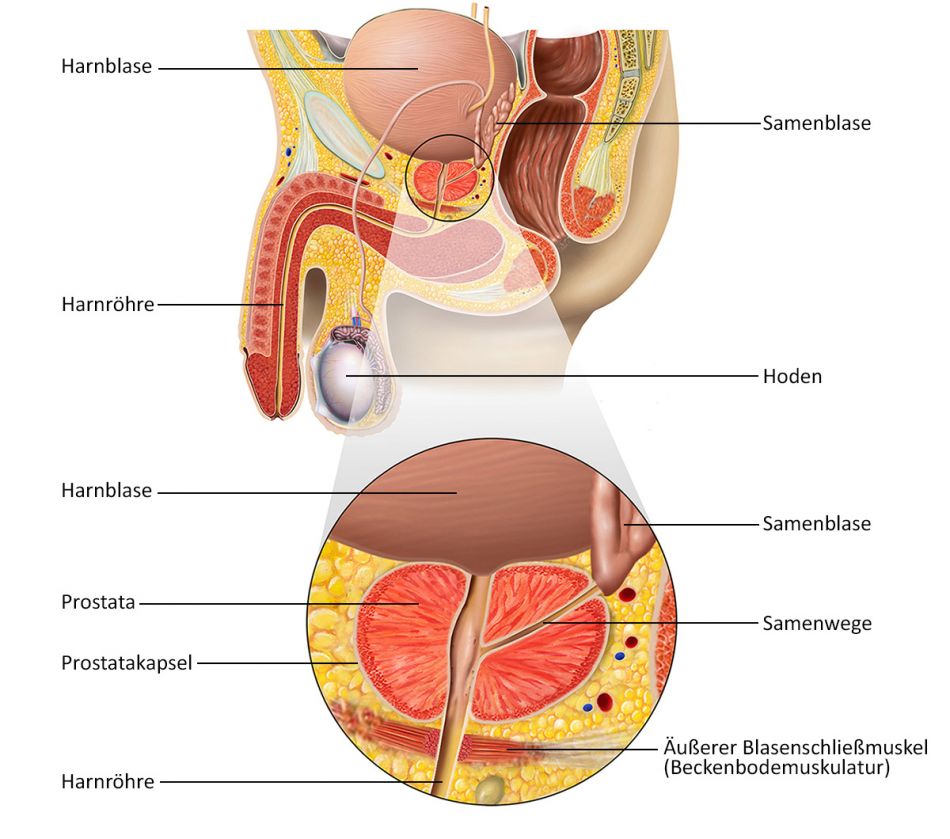

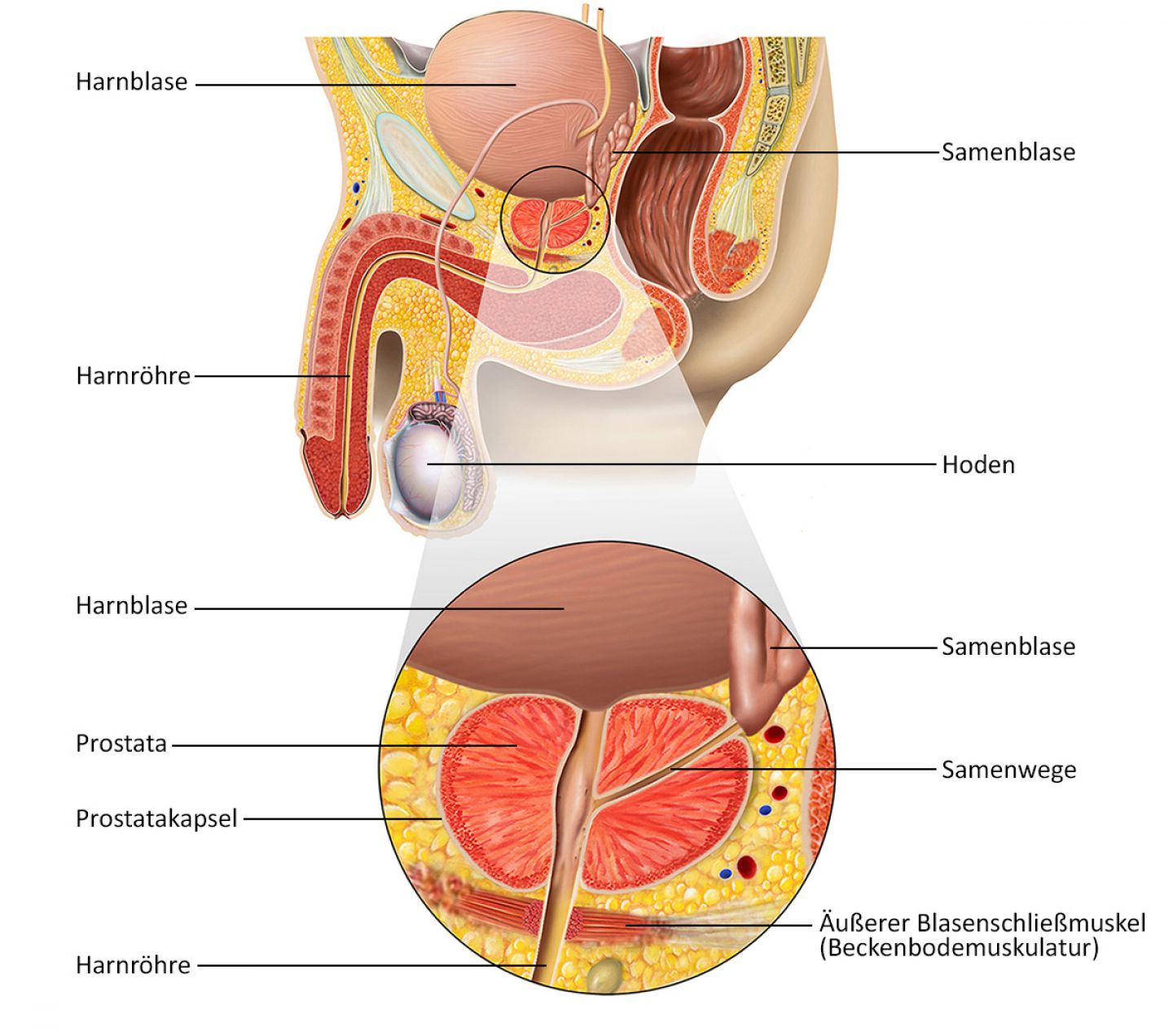

Bei der Erstdiagnose eines Prostatakarzinoms kann die Erkrankung noch auf die Prostata beschränkt sein. Bei etwa einem Viertel der Patienten ist sie aber bereits fortgeschritten, also nicht mehr auf die Vorsteherdrüse begrenzt.

Für die Behandlungsmöglichkeiten im fortgeschrittenen Krankheitsstadium macht es einen Unterschied, ob der Tumor nur im unmittelbaren Bereich rund um das Organ zu finden ist, oder ob sich bereits Absiedlungen in anderen Organen und Geweben nachweisen lassen, etwa in den Knochen. Bei manchen Männern wird die Diagnose "Krebs" überhaupt erst aufgrund von Beschwerden gestellt, die auf Metastasen hindeuten.

Entscheidend ist auch, ob die Erkankung nach einer Behandlung erneut aufgetreten ist. Dann sprechen Fachleute von einem Rezidiv.

Wichtig für Aussagen zum Krankheitsstadium sind die Befunde: Sie ermöglichen den Ärzten eine Abschätzung, wie weit fortgeschritten die Erkrankung tatsächlich ist. Einen ausführlichen Überblick über die dazu notwendigen Untersuchungen bietet der Text "Diagnostik bei Prostatakrebs".

Welche Untersuchungen sind besonders wichtig?

- Die Höhe des PSA-Wertes bietet erste Anhaltspunkte – je höher der PSA-Wert, desto fortgeschrittener ist voraussichtlich die Erkrankung.

- Die Ultraschalluntersuchung durch den Enddarm kann weitere Fragen beantworten: Wo genau sitzt der Tumor, und wie weit hat er sich ausgebreitet? Nicht nur die Prostata, sondern auch das umliegende Gewebe lassen sich bei dieser Untersuchung beurteilen.

- Die Gewebeentnahme bei der Biopsie verrät etwas über das biologische Verhalten des Tumors.

- Die gezielte Suche nach Metastasen, sie ist nicht für alle Männer notwendig. Nur wenn die Ärzte den starken Verdacht haben, dass sich die Erkrankung bereits über die Prostata hinaus ausgebreitet hat, empfehlen sie weitere Untersuchungen. Dann kommen zum Beispiel eine Magnetresonanztomographie und/oder ein Computertomogramm infrage, bei typischen Beschwerden auch eine Untersuchung auf Knochenveränderungen, eine Szintigraphie.

Befunde verstehen: TNM-System und Stadieneinteilung

Die einzelnen Untersuchungsergebnisse stellen Ärzte dann zum eigentlichen Befund zusammen. Er enthält die Angaben zur Größe und Ausbreitung des Tumors, zusammengefasst im TNM-System. Dabei steht

- T für die Größe und die Ausbreitung des Tumors,

- N (von lateinisch "Nodus") für die Anzahl der Lymphknotenmetastasen rund um die Prostata, und

- M gibt an, ob der Tumor Fernmetastasen in den Knochen oder anderen Organen gebildet hat.

Lexikon: Was bedeuten welche Fachbegriffe?

Wann bezeichnet man ein Prostatakarzinom als lokal begrenzt, wann als fortgeschritten? Und wie lässt sich ein Rückfälle nach zunächst erfolgreicher Behandlung klassifizieren?

Als lokal begrenzt bezeichnen Fachleute einen Prostatatumor, der noch auf die Vorsteherdrüse begrenzt ist und die bindegewebige Kapsel des Organs nicht durchbrochen hat. Im TNM-System werden diese Tumoren als T1 oder T2 eingestuft.

Weitere Voraussetzung: Es gibt anhand der Untersuchungen keine Anzeichen für einen Befall der Lymphknoten oder für Metastasen. Dafür stehen die Angaben N0 und M0.

Betroffene Männer finden Informationen für diese Situation unter "Prostatakrebs: Behandlung bei lokal begrenzten Tumoren".

Als lokal fortgeschritten gilt die Erkrankung, wenn der Tumor größer ist und die bindegewebige Kapsel der Prostata durchbrochen hat oder sogar schon benachbarte Organe betrifft, Einstufung T3 oder T4. Für die Einstufung als "lokal", also nur örtlich fortgeschritten, sind aber folgende Kriterien entscheidend: Der Tumor darf sich nicht in die umliegenden Lymphknoten oder gar in entfernte Organe ausgebreitet haben, Angaben N0 und M0.

Mit dem Begriff "biochemisches Rezidiv" bezeichnen Ärzte die Situation, wenn zunächst nur Laborwerte auf einen Rückfall hindeuten: Der PSA-Wert steigt nach Behandlung wieder an. Es gibt aber zu diesem Zeitpunkt keine anderen Hinweise darauf, was sich im Körper tut, vor allem haben Betroffene keine Beschwerden.

Hinter einem biochemischen Rückfall kann sich ein Lokalrezidiv verbergen, aber auch eine fortgeschrittene Erkrankung mit Lymphknotenmetastasen oder sogar Fernmetastasen. Wichtig ist dann unter anderem, wie schnell sich der PSA-Wert weiter verändert.

Ein Lokalrezidiv liegt vor, wenn sich nach zunächst erfolgreicher Behandlung doch wieder Tumorgewebe entwickelt, aber alles dafür spricht, dass dieses weiter auf den Bereich der Prostata begrenzt ist.

Als Hinweis gilt: Der PSA-Wert steigt sehr langsam. Und: Die erste Behandlung liegt schon längere Zeit zurück. Betroffene Männer haben zudem in der Regel keine Beschwerden.

Als metastasiert bezeichnet man die Erkrankung, wenn sich in Lymphknoten Krebsgewebe finden lässt, N1 bis N3, unabhängig von der Tumorgröße, und/oder, wenn sich Hinweise auf Metastasen in anderen Organen und Geweben ergeben, M1.

Anzeichen können typische Beschwerden wie etwa Knochenschmerzen bei Knochenmetastasen sein. Auch ein sehr hoher und/oder schnell ansteigender PSA-Wert ist ein erster Hinweis darauf, dass sich die Erkrankung im Körper ausgebreitet haben könnte.

Die nachfolgenden Abschnitte bieten einen Überblick über die Behandlungsmöglichkeiten, die Männer bei einer fortgeschrittenen Erkrankung haben. Welche Therapie sinnvoll ist, hängt auch von der individuellen Situation und den persönlichen Vorstellungen ab.

Lokal fortgeschrittenes Prostatakarzinom: Hat der Tumor die Organgrenze überschritten?

Es gibt einige Anzeichen, die darauf hindeuten können, dass der Tumor die Grenzen der Prostata überschritten hat, etwa länger anhaltende Probleme beim Wasserlassen oder Blut in Urin oder Samenflüssigkeit. Doch diese Beschwerden sind wenig auffällig, und sie müssen nicht zwangsläufig bei jedem Mann auftreten.

Wichtiger ist die Einstufung der tatsächlichen Tumorausbreitung im Ultraschallbild. Dies reicht häufig aus, um eine erste Abschätzung zu treffen. Das bedeutet auch: Nicht alle betroffenen Männer benötigen zusätzlich weitere Untersuchungen mit anderen bildgebenden Verfahren.

Hinzu kommt die Biopsie zur Entnahme von mehreren Gewebeproben. Unter Umständen wird aber erst bei einer Operation ganz deutlich, wie weit fortgeschritten die Erkrankung tatsächlich ist: Nur so lässt sich sicher beurteilen, wie viele Lymphknoten befallen sind und bis wohin genau sich der Tumor ausgebreitet hat.

Wie behandeln bei erstmals festgestelltem lokal fortgeschrittenem Karzinom?

Für viele betroffene Männer gibt es mehrere Behandlungsmöglichkeiten, die infrage kommen. Welche jeweils geeignet ist, hängt nicht nur von der tatsächlichen Tumorausbreitung ab, sondern auch vom Allgemeinzustand und vom Alter.

Die beiden wichtigsten Verfahren sind:

- Operation oder

- Bestrahlung plus zeitweilige Hormontherapie.

Diese Therapien können eine Heilung ermöglichen, wenn es gelingt, alles Tumorgewebe zu erreichen. Sie sind jedoch auch mit Nebenwirkungen verbunden.

Für den Erfolg der Operation spielt die Erfahrung der Chirurgen eine Rolle. Männer, die sich für eine Operation entscheiden, müssen zudem wissen: Die Wahrscheinlichkeit, dass der Tumor nicht vollständig entfernt werden kann und wieder zu wachsen beginnt, ist bei ihnen deutlich höher als bei Männern mit frühem Karzinom, deren Tumor die Kapsel der Prostata nicht überschritten hat. Auch das Risiko von Nebenwirkungen ist wegen der ausgedehnten Operation deutlich höher als bei Männern, deren Tumor kleiner ist.

Was gilt, wenn weder eine Bestrahlung noch eine Operation infrage kommen?

Männer, denen es wegen ihres fortgeschrittenen Alters oder wegen anderer Erkrankungen gesundheitlich schlecht geht, können sich für eine alleinige Hormonentzugstherapie entscheiden.

Wer durch die Krebserkrankung keine Beschwerden hat, aber die Nebenwirkungen der Behandlung scheut, kann den Beginn der Hormontherapie unter Umständen sogar hinauszögern. Dann sollte man sich allerdings engmaschig vom Arzt überwachen lassen. Und: Eine Heilung ist durch eine alleinige Hormontherapie nicht möglich.

Lokalrezidiv: Wächst der Tumor nach der Behandlung erneut?

Für Männer stellt sich bei einem Rückfall die Frage: Wie weit hat sich meine Erkrankung nach der ersten Behandlung erneut ausgebreitet? Handlet es sich um ein Lokalrezidiv im Bereich der Prostata oder liegen doch Fernmetastasen vor? Die Antwort leiten die behandelnden Ärzte vor allem vom Verlaufs der PSA-Werte über mehrere Messungen hinweg ab. Auch die Zeit, die seit der ersten Behandlung vergangen ist, spielt eine Rolle.

Als Anzeichen dafür, dass der Tumor auch bei einem Rezidiv nur im Bereich der Prostata wächst, gelten:

- Der PSA-Wert steigt nur sehr langsam über mehrere Messungen hinweg und bleibt insgesamt eher niedrig.

- Man hat keine Beschwerden, insbesondere keine, die auf Fernmetastasen hindeuten würden, etwa Knochenschmerzen.

- Falls bei der ersten Behandlung operiert wurde: Wichtiges Kriterium ist dann, ob das gesamte Tumorgewebe entfernt werden konnte oder nicht. War ein Tumorrest zurückgeblieben, in den TNM-Angaben bezeichnet als R1 oder R2? Dann spricht auch dies eher für ein Lokalrezidiv.

Ob man in dieser Situation weitere Untersuchungen außer dem PSA-Test braucht, hängt davon ab, wie die Erkrankung zuerst behandelt wurde. Nach einer Bestrahlung kann eine erneute Biopsie im Bereich der Prostata Aufschluss geben.

Wurde die Prostata operativ entfernt? Dann ist eine gezielte Ausbreitungsdiagnostik nur sinnvoll, wenn es Hinweise auf Fernmetastasen gibt, etwa typische Beschwerden wie Knochenschmerzen. Eine Biopsie wird nicht noch einmal durchgeführt.

Besteht der Verdacht auf Knochenmetastasen, kommt eine Knochenszintigraphie infrage.

Wie sieht die Behandlung bei einem Lokalrezidiv aus?

Macht ein Rückfall eine erneute Therapie notwendig, bezeichnen Fachleute diese als Salvage-Therapie (engl., salvage = Rettung)

Viele betroffene Männer können zwischen mehreren Behandlungsmöglichkeiten wählen. Welche die individuell beste Therapie ist, hängt von Faktoren wie dem Allgemeinzustand und der vorangegangenen Behandlung ab. Aber auch persönliche Gründe können eine wichtige Rolle spielen, oder das Alter.

Außerdem ist es durchaus möglich, zunächst unter sehr sorgfältiger Kontrolle der Ärzte die Behandlung noch etwas hinauszuzögern, wenn es die Situation erlaubt. Steigt der PSA-Wert rasch an und ist wenig Zeit seit der ersten Therapie vergangen, sollte man die Behandlung aber eher nicht aufschieben.

Nach Operation: Für Männer, deren Prostata operativ entfernt wurde, kommt vor allem eine Bestrahlung infrage. Damit lässt sich bei vielen Betroffenen die Erkrankung dauerhaft aufhalten.

Nach Bestrahlung: Für Männer, die zunächst bestrahlt wurden, gibt es folgende Möglichkeiten:

- Operation, wenn sehr wahrscheinlich keine Metastasen vorhanden sind.

- Als bisher eher experimentell gilt eine Zerstörung des Tumorgewebes durch gezielten Ultraschall, den "hochintensiven fokussierten Ultraschall" oder HIFU. Auch eine Kryotherapie oder eine Brachytherapie kann man in Erwägung ziehen. Sie gelten in der Rezidivtherapie ebenfalls als experimentell.

- Grundsätzlich können Männer sich bei einem Lokalrezidiv auch für eine Hormonentzugstherapie entscheiden. Dieser bietet jedoch keine dauerhafte Heilung und ist keine Standardtherapie bei einem Rückfall. Der Hormonentzug kommt vor allem bei raschem Fortschreiten der Erkrankung und Bewschwerden infrage.

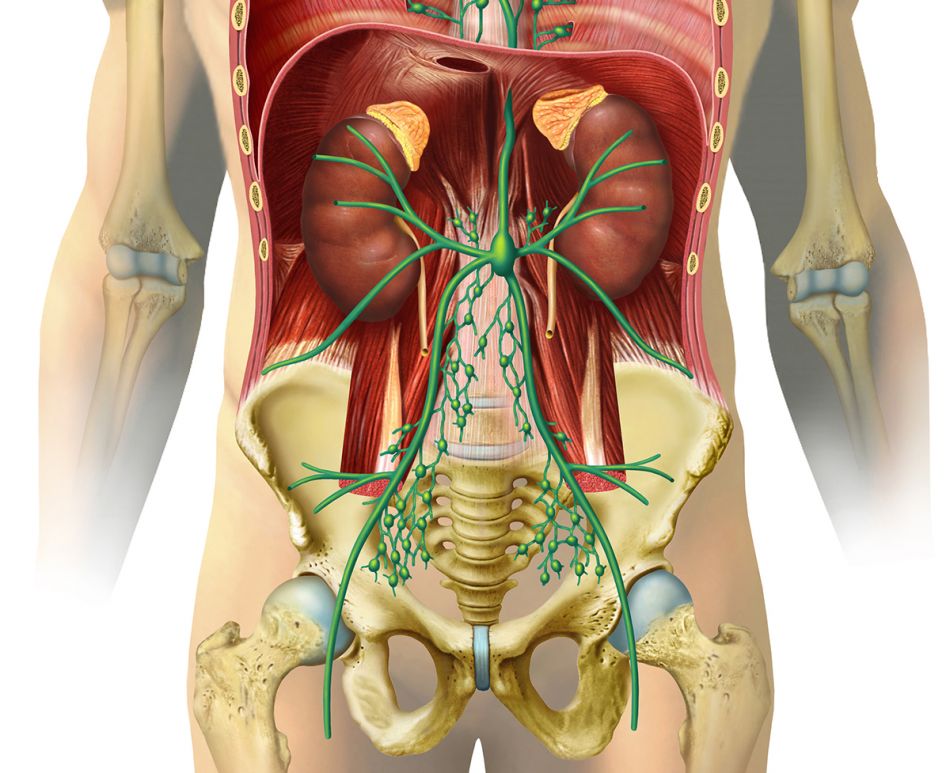

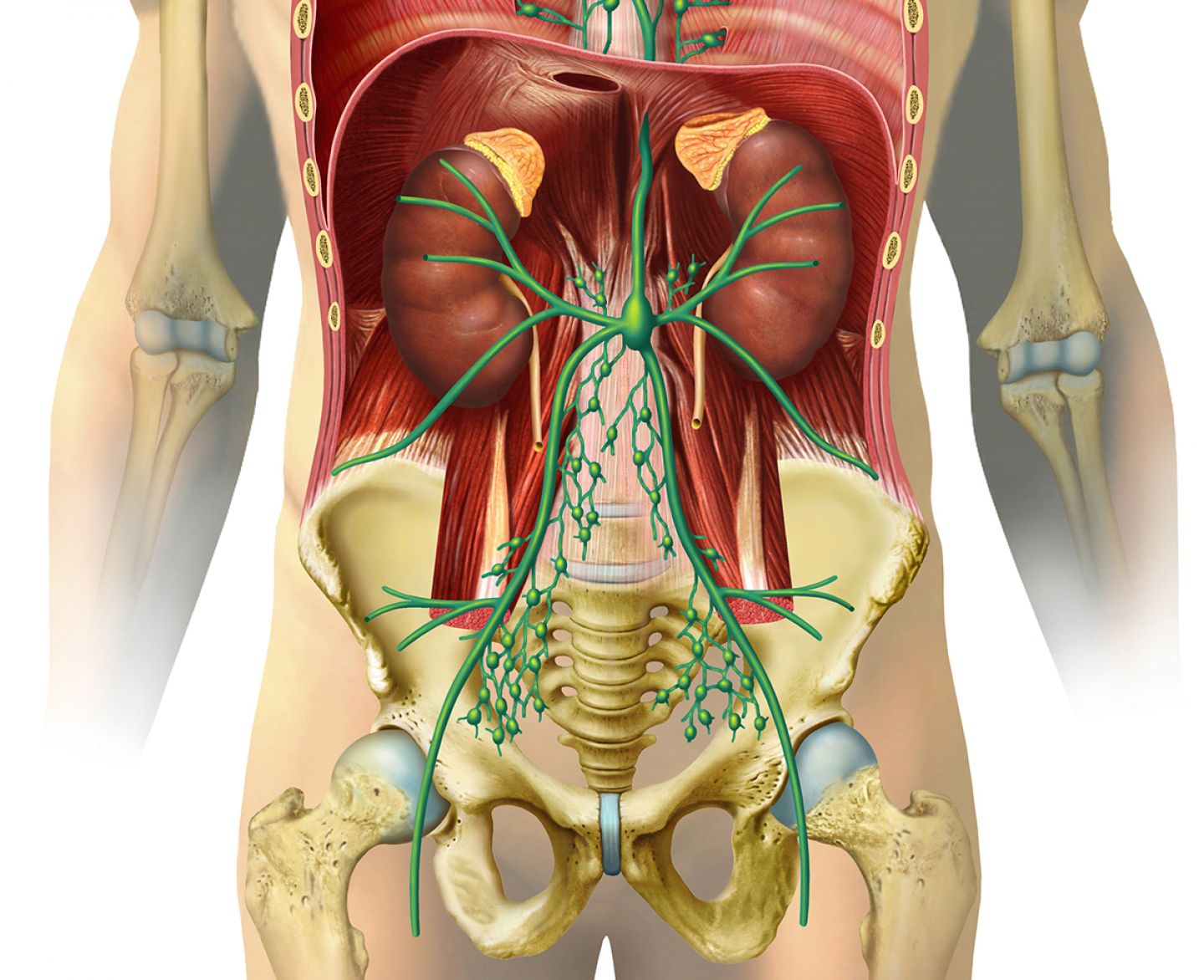

Befall der Lymphknoten: Sind Tumorzellen in die Lymphbahnen eingedrungen?

Wandernde Krebszellen finden sich bei vielen Betroffenen zuerst in den Lymphknoten, die die Prostata unmittelbar umgeben. Die gezielte Untersuchung, ob und wie viele dieser Lymphknoten befallen sind, ist nicht für alle Männer sinnvoll:

- Die Ärzte bieten die entsprechenden Untersuchungen nur an, wenn sie Aussichten auf Heilung sehen, unabhängig davon, ob es sich um ein erstmals festgestelltes Prostatakarzinom oder um einen Rückfall handelt.

- Bei Männern mit Fernmetastasen wird nicht gezielt nach befallenen Lymphknoten gesucht: Für sie ist von vornherein eine Therapie notwendig, die im ganzen Körper wirkt und nicht nur lokal, also im Bereich der Prostata.

Wie die Lymphknoten untersucht werden, hängt zum Teil davon ab, welche Behandlung geplant ist. Lymphknoten lassen sich in einer Magnetresonanztomographie beurteilen, eventuell auch im Ultraschallbild. Vollständige Sicherheit bietet jedoch nur eine Operation, bei der die Ärzte Lymphknoten tatsächlich sehen und im Zweifelsfall entnehmen und zur Untersuchung in ein Labor geben können. Die Lymphknotenentnahme kann per Bauchspiegelung oder "Laparoskopie" erfolgen.

Wie wird behandelt, wenn Krebszellen in Lymphknoten vermutet werden?

Operation

Hat man sich zur chirurgischen Entfernung des eigentlichen Tumors entschieden, kann die Lymphknotenentnahme gleichzeitig mit der Haupt-Operation erfolgen, also ohne vorige Biopsie.

Patienten, die nur einen Eingriff möchten, sollten jedoch wissen: Sie müssen dann vorab mit ihren Ärzten entscheiden, ob die Operation abgebrochen werden soll, falls sehr viele befallene Lymphknoten auf eine ausgedehntere Erkrankung hindeuten. Dann bieten eine Bestrahlung und eventuell eine antihormonelle Therapie bessere Chancen.

Sind nur wenige Lymphknoten befallen, und können die Chirurgen den eigentlichen Tumor entfernen? Dann verbessert unter Umständen eine anschließende Hormonentzugstherapie den Behandlungserfolg.

Bestrahlung

Bei Patienten, die sich von vornherein für eine Bestrahlung mit heilender Absicht entschieden haben, ist eine intensive Suche nach befallenen Lymphknoten nicht zwangsläufig notwendig. Steht fest, dass sie von Lymphknotenmetastasen betroffen sind, empfehlen Fachleute, die Bestrahlung mit einer anschließenden Hormonentzugstherapie zu kombinieren.

Wie sind die Erfolgsaussichten von Operation oder Bestrahlung?

Insgesamt gilt: Je mehr Lymphknoten betroffen sind, desto größer ist die Gefahr, dass die Krankheit nicht dauerhaft zurückgedrängt werden kann.

Fernmetastasen: Haben sich Tumorzellen im Körper ausgebreitet?

Die Zellen eines Prostatatumors können sich über das Blut, ebenso aber über die Lymphbahnen im gesamten Körper ausbreiten. Treten Metastasen auf, ist eine Behandlung wichtig, die die Erkrankung bremst. Die Therapie soll in diesem Fall Komplikationen und Beschwerden vorbeugen. Was sich langfristig erreichen lässt und was nicht, hängt von der individuellen Situation ab.

Metastasen können auftreten in

- den Lymphknoten außerhalb des Beckens, also in solchen, die nicht unmittelbar in der Umgebung der Vorsteherdrüse liegen. Dieser Lymphknotenbefall muss jedoch nicht zwangsläufig zu Beschwerden bei Betroffenen führen. Er wird daher häufig nur anhand eines steigenden PSA-Wertes vermutet.

- den Knochen, sogenannte Knochenmetastasen sind die häufigsten Absiedlungen bei Prostatakrebs: Sie können zu Schmerzen und Bruchgefahr führen, sie können aber auch ganz symptomlos bleiben.

- der Leber, sogenannte Lebermetastasen, Lunge oder im Gehirn.

Eine gezielte Suche nach Metastasen ist bei Prostatakrebs nur für Männer sinnvoll, deren PSA-Wert sehr hoch ist, oder die unter typischen Beschwerden leiden: Dazu gehören vor allem Knochenschmerzen. Auf den Aufnahmen bei einer Skelettszintigraphie können die Ärzte Bereiche erkennen, in denen sich der Knochenstoffwechsel verändert hat.

Antihormon- und Chemotherapie: Wie sieht die Behandlung bei Metastasen aus?

Prostatatumoren wachsen abhängig von Testosteron, dem männlichen Geschlechtshormon. Die wichtigste und erste Therapie für Männer mit Metastasen ist die Unterbrechung dieses Wachstumsreizes. Diese Behandlung bezeichnen Fachleute wahlweise als Hormonentzug, hormonablative Therapie, Androgendeprivation oder Androgenblockade. Die Hormontherapie wird in der Regel so lange angewendet, wie sie wirkt.

Unter Umständen kann es sinnvoll sein, den Hormonentzug von Anfang an mit einer Chemotherapie zu kombinieren. Studien haben gezeigt, dass Männer mit Prostatakrebs von einer Hormonchemotherapie profitieren, wenn schon zum Zeitpunkt der Krebsdiagnose Metastasen vorhanden sind. Die Kombination kommt vor allem für Männer in Frage, die voraussichtlich die Nebenwirkungen der Therapie gut verkraften können.

Studien weisen aber auch darauf hin, dass sich ein metastasiertes Prostatakarzinom gut durch die frühzeitige Kombination der klassischen Hormonentzugstherapie mit dem vergleichsweise neuen Medikament Abirateron eindämmen lässt. Dies könnte eine Option für Patienten sein, die für eine Chemotherapie nicht ausreichend fit genug sind.

Durch die Therapie lässt sich der Prostatakrebs bei vielen Männern über Monate und oft sogar über Jahre aufhalten. Das bedeutet: Schmerzen lassen nach oder hören ganz auf, und der Tumor wächst nicht mehr weiter und bilden sich teilweise sogar zurück.

Es gibt jedoch immer einzelne Tumorzellen, die unabhängig von Wachstumssignalen durch Hormone sind. Sie teilen sich auch dann weiter, wenn Testosteron fehlt. Je länger die antihormonelle Behandlung andauert, desto höher wird ihr Anteil: Die Erkrankung wird "kastrationsresistent" und der Tumor beginnt wieder zu wachsen. Auch eine sogenannte Resistenz gegen die Chemotherapie kann sich entwickeln.

Heute gibt es mehrere Formen der antihormonellen Therapie. Verlieren die zuerst genutzten Medikamente ihre Wirkung, schlagen die Ärzte den Einsatz anderer Wirkstoffe vor. Auch andere Zytostatika zur Chemotherapie kommen infrage, oder der Wechsel vom Hormonentzug zur Chemotherapie.

Mögliche Nebenwirkungen der Therapie

Alle Formen des "Testosteron"-Stopps haben Nebenwirkungen, wenn auch nicht im gleichen Ausmaß. Dazu gehören das Nachlassen des sexuellen Interesses und Impotenz. Ähnlich wie bei Frauen in den Wechseljahren können Hitzewallungen auftreten. Auch der Stoffwechsel verändert sich, eine Gewichtszunahme, eine Verminderung der Knochendichte und ähnliche Folgen sind möglich.

Und auch die Chemotherapie wirkt sich auf die Lebensqualität aus. Es kann zum Beispiel zu Haarausfall, Entzündungen der Schleimhäute in Mund, Magen und Darm oder Nervenschäden mit Taubheitsgefühl in Händen und Füßen kommen.

Gibt es Alternativen zur Hormon- und Chemotherapie?

Für Patienten mit fortgeschrittenem Prostatakarzinom ist die Entscheidung für oder gegen eine Therapie nicht immer leicht: Was tun, wenn die geprüften Standardtherapien nicht mehr wirken? Kann man dann auf experimentelle Verfahren setzen?

Ein Verfahren, das noch kein Standard ist, aber für Betroffene je nach Situation schon zur Verfügung stehen kann: radioaktive Substanzen zur Bestrahlung "von innen", die an einen tumorspezifischen Marker gekoppelt sind und auf das prostataspezifische Membranantigen PSMA zielen. Dieses Molekül ist bei Tumorgewebe wesentlich häufiger zu finden als bei gesundem.

Klinische Studie

Experimentelle Verfahren werden innerhalb klinischer Studien angeboten. Die Teilnahme an einer Studie bedeutet zwar, sich auf eine Behandlung einzulassen, über die noch nicht alles bekannt ist. Es bedeutet aber auch, Zugang zu neuen Verfahren zu erhalten. Und selbst wenn sich eine neue Substanz oder ein neues Verfahren nicht als so wirksam erweist wie erhofft, können Patienten mit fortgeschrittenem Prostatakarzinom doch von der engmaschigen medizinischen Betreuung unter Studienbedingungen profitieren. Die Kosten für eine Studienteilnahme muss man zudem in der Regel nicht selbst tragen.

Individueller Heilversuch

Bei einem individuellen Heilversuch können die Rahmenbedingungen anders aussehen als in einer klinischen Studie: Die Kostenübernahme ist nicht gewährleistet, man muss sich auf jeden Fall mit den Ärzten und der Kasse absprechen. Auch nach der Betreuung und der eigenen Absicherung sollte man bei einem individuellen Heilversuch gezielt fragen.

Knochenmetastasen, Schmerzen: Was tun bei Beschwerden?

Die Hormon- und auch die Chemotherapie lindern vergleichsweise schnell viele der Beschwerden, die durch Metastasen ausgelöst werden. Trotzdem kann es notwendig sein, andere Therapien einzusetzen.

Knochenmetastasen lassen sich gezielt bestrahlen: Dies macht die Knochen wieder stabiler und lindert Schmerzen. Unter Umständen kann für Männer mit Prostatakarzinom auch eine Bestrahlung "von innen" mit sogenannten Radionukliden infrage kommen. Das sind strahlende Teilchen, die gezielt in den Knochen eingebaut werden und dort wirken.

Hinzu können Arzneimittel kommen, die in den Knochenstoffwechsel eingreifen, sogenannte Bisphosphonate. Auch die Gabe eines Antikörpers kann Umbauvorgänge im Skelett bremsen.

Bis die Wirkung dieser Behandlungen einsetzt, kann es etwas dauern. Wichtige Botschaft für betroffene Männer: In dieser Zeit ist eine gute Schmerztherapie wichtig – Schmerzen bei Krebs muss man nicht aushalten! Die modernen Schmerzmedikamente machen nicht abhängig. Werden sie richtig eingesetzt, wirken sie auch nicht dämpfend oder narkotisierend.

Eine gute Schmerzbehandlung führt dazu, dass man im Alltag so wenig wie möglich beeinträchtigt ist und nicht unnötig Kraft verliert. Einen kurzen Überblick bietet ein Informationsblatt "Krebsschmerzen wirksam behandeln", als PDF zum Laden und Ausdrucken.

Leben mit fortgeschrittener Erkrankung: Wer kann im Alltag helfen?

Geeignete Ansprechpartner kann der Krebsinformationsdienst am Telefon oder per E-Mail nennen, täglich von 8-20 Uhr kostenfrei unter 0800 - 420 30 40 oder per E-Mail über ein datensicheres Kontaktformular.

Eine fortgeschrittene Krebserkrankung ist für alle betroffenen Männer, aber auch ihre Angehörigen kein einfaches Thema.

Bestehen trotz eines größeren Tumors Aussichten auf Heilung? Dann bleiben immer noch die Belastung durch die Therapie und ihre Folgen, und das Wissen, dass ein Rückfall nicht ausgeschlossen werden kann.

Mit einer nicht mehr völlig heilbaren Erkrankung leben zu müssen, stellt Betroffene zudem noch vor andere Herausforderungen:

- Jüngere Männer müssen sich damit auseinander setzen, dass ihr Leben möglicherweise nicht wie geplant verlaufen wird. Auch wenn ihre Erkrankung gut unter Kontrolle gebracht werden kann, so bleibt doch die Notwendigkeit länger andauernder und womöglich wechselnder Behandlungen.

- Ältere Patienten mit Prostatakrebs müssen zwar nicht zwangsläufig damit rechnen, dass sich ihre Lebenserwartung verkürzt. Doch ihnen kann die Angst hinzukommen, die gewohnte Selbständigkeit aufgrund der Krankheit vielleicht früher zu verlieren, als es aufgrund des Alters allein zu erwarten wäre.

Außerdem muss man wissen: Die Behandlung hat Nebenwirkungen, die sich zwar lindern lassen, aber die Lebensqualität trotzdem einschränken.

Betroffene sollten sich unabhängig von ihrer persönlichen Situation nicht scheuen, so viel Unterstützung und Beratung wie möglich in Anspruch zu nehmen. Dies gilt auch für Angehörige – sie sind oft ebenfalls belastet.

Welche Anlaufstellen stehen zur Verfügung?

Wer ambulant oder stationär im Krankenhaus behandelt wird oder eine Rehabilitation macht, kann dort in der Regel auf die Beratung von Kliniksozialdienst und psychologischem Dienst zurückgreifen. Beide bieten Hilfestellung dabei, wie es gelingen kann, mit der Erkrankung zu leben, und verweisen auf weitere Unterstützungsmöglichkeiten.

In den meisten Regionen gibt es Krebsberatungsstellen, die nicht nur psychologische Beratung, sondern auch Hilfe bei sozialrechtlichen Fragen bieten. Der Krebsinformationsdienst bietet dazu ein Adressverzeichnis der Krebsberatungsstellen.

Niedergelassene Psychoonkologen bieten längerfristige Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung, mehr im Adressverzeichnis der Psychoonkologen.

Was Betroffene und Angehörige selbst tun können, um Sorgen und Ängste nicht überhand nehmen zu lassen, hat der Krebsinformationsdienst in seinen Informationen zur Krankheitsverarbeitung zusammengestellt.

Eine wichtige Anlaufstelle für Betroffene sind außerdem Selbsthilfeorganisationen. Sie bieten nicht nur den Austausch mit Menschen in vergleichbaren Situationen. Heute sind die großen Verbände auch darauf eingerichtet, vor Ort, übers Internet, am Telefon oder mit Informationsmaterialien Wissen zu vermitteln und die Interessen Betroffener in der Gesundheitspolitik zu vertreten, mehr unter "Liste bundesweiter Dachverbände der Selbsthilfe".

Was tun, wenn die Erkrankung trotz Behandlung weiter fortschreitet?

Vielen Patienten ist es wichtig, möglichst nicht oder nur kurz ins Krankenhaus zu müssen. Wie man auch zuhause eine gute Versorgung organisieren kann, hat der Krebsinformationsdienst in seinem Text zur häuslichen Krankenpflege zusammengestellt.

Einen Überblick bietet auch das Informationsblatt "Fortgeschrittene Krebserkrankung: Behandlung, Pflege, Betreuung" als PDF.

Quellen und Links für Interessierte und Fachkreise

Fragen zu Krebs? Wir sind für Sie da.

Das Wissen über die Behandlung bei Prostatakrebs entwickeln sich ständig weiter. Sie haben Fragen, die über diesen Text hinausgehen? Wir sind für Sie da, am Telefon, unter 0800 - 420 30 40, oder per E-Mail.

Sie betreuen beruflich Patienten mit Prostatakarzinom und haben Fragen? krebsinformationsdienst.med bietet Fachkreisen aktuelle, qualitätsgesicherte und individuell zugeschnittene Informationen zu Diagnostik und Behandlung oder Adressen spezialisierter Versorgungsangebote. Wer schnell verfügbare, wissenschaftlich fundierte Informationen benötigt, kann zudem individuelle Recherchen in Auftrag geben. Der Service steht von Montag bis Freitag zur Verfügung:

- am Telefon unter der kostenfreien Nummer 0800 - 430 40 50

- per E-Mail an kid.med@dkfz.de, oder über ein gesichertes Kontaktformular

Weitere Texte auf unserer Internetseite

Überblick: Behandlungsoptionen bei Prostatakrebs – stadiengerechte Therapie

Prostatakrebs: Behandlung bei auf die Prostata begrenzten Tumoren

Prostatakrebs: Rehabilitation und Nachsorge

Quellen zum Weiterlesen (Auswahl)

Patientenleitlinien

Das Leitlinienprogramm Onkologie bietet neben den Fachleitlinien auch gut verständliche Patientenleitlinien zu Prostatakrebs an unter http://leitlinienprogramm-onkologie.de/Prostatakrebs.71.0.html.

Deutsche und internationale Leitlinien

Wesentliche Quelle für diesen Text ist insbesondere die aktuelle S3-Leitlinie "Früherkennung, Diagnose, Therapie der verschiedenen Stadien des Prostatakarzinoms". Sie ist online abrufbar bei der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) unter www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/043-022OL.html.

Bei der AWMF finden sich auch weitere, nicht lokalisationsbezogene Leitlinien, die für die Betreuung von Patienten mit Prostatakarzinom relevant sein können. Dazu gehören die S3-Leitlinie "Palliativmedizinische Betreuung von Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung" sowie die S3-Leitlinie "Psychoonkologische Diagnostik, Beratung und Behandlung von erwachsenen Krebspatienten", mehr unter www.awmf.org/leitlinien/.

Bei der AWMF finden sich auch weitere, nicht lokalisationsbezogene Leitlinien, die für die Betreuung von Patienten mit Prostatakarzinom relevant sein können. Dazu gehört die S3-Leitlinie "Psychoonkologische Diagnostik, Beratung und Behandlung von erwachsenen Krebspatienten", mehr unter www.awmf.org/leitlinien/.

Ebenfalls im Internet abrufbar ist die aktuelle S3-Leitlinie zur "Supportiven Therapie bei onkologischen Patienten" aus dem Leitlinienprogramm Onkologie der AWMF zusammen mit der Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen Krebshilfe, mehr unter http://leitlinienprogramm-onkologie.de/Supportive-Therapie.95.0.html.

Eine wichtige Grundlage bietet Ärzten auch die European Association of Urology (EAU): Leitlinien und weitere Hintergründe in englischer Sprache sind verfügbar unter www.uroweb.org. Direkt zu den aktuellen Tumorleitlinien sowie Hinweisen auf aktuelle Änderungen in den Empfehlungen geht es über http://uroweb.org/individual-guidelines/oncology-guidelines/.

Weitere Quellen und Fachartikel

Eine Auswahl von Fachpublikationen zum Thema ist aufgeführt unter "Prostatakrebs: Behandlungsplanung – eine Übersicht über die Therapiemöglichkeiten".

Erstellt: 24.07.2017

Herausgeber: Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) │ Autoren/Autorinnen: Internet-Redaktion des Krebsinformationsdienstes. Lesen Sie mehr über die Verantwortlichkeiten in der Redaktion.

Aktualität: Wir prüfen alle Inhalte regelmäßig und passen sie an, wenn sich ein Aktualisierungsbedarf durch Veröffentlichung relevanter Quellen ergibt. Lesen Sie mehr über unsere Arbeitsweise.