CUP-Syndrom: Metastasen ohne Ursprungstumor

Das CUP-Syndrom ist eine spezielle Krebserkrankung: Ärzte finden Metastasen im Körper, den Ursprungstumor (Primärtumor) jedoch nicht.

- Finden Ärzte bei Patientinnen und Patienten Krebszellen im Körper, den Ausgangstumor jedoch nicht, sprechen Fachleute vom CUP-Syndrom oder auch "Krebs bei unbekanntem Primärtumor".

- Für Betroffene bedeutet ein CUP-Syndrom oftmals, dass viele Untersuchungen auf sie zukommen und sich die Diagnostik möglicherweise über Wochen hinziehen kann.

- Mit welchen Untersuchungen Patienten in dieser Situation rechnen müssen und welche Behandlungsmöglichkeiten es für sie gibt, lesen Sie im folgenden Text zur Krebsart.

Hinweis: Informationen aus dem Internet können Ihnen einen Überblick bieten. Sie sind aber nicht dazu geeignet, die Beratung durch einen Arzt oder eine Ärztin zu ersetzen.

Definition: CUP-Syndrom

CUP: Abkürzung für das englische "Cancer of Unknown Primary" – hat sich auch in Deutschland etabliert

CUP-Syndrom: Krebserkrankung, bei der Metastasen, nicht aber der Ursprungstumor gefunden werden

Primärtumor: Ursprungs- oder Ausgangstumor – dort entsteht der Krebs

Metastasen: Tochtergeschwülste – Krebszellen die sich vom Primärtumor abgelöst und in anderen Geweben oder Organen angesiedelt haben

Es kann vorkommen, dass bei einer Patientin oder einem Patienten eine Krebserkrankung erst aufgrund von Metastasen auffällt. Finden die Ärzte den Ausgangstumor auch nach eingehenden Untersuchungen nicht, bezeichnen Fachleute die Erkrankung als "Krebs ohne Primärtumor" oder auch als "CUP-Syndrom".

Das CUP-Syndrom ist also eine spezielle Krebserkrankung. Da bereits Metastasen im Körper gestreut haben, handelt es sich beim CUP-Syndrom häufig um eine fortgeschrittene Krebserkrankung, die aggressiv wächst.

Oft wird ein CUP-Syndrom erst entdeckt, wenn die Metastasen Beschwerden verursachen. Die Betroffenen gehen wegen plötzlich auftretenden oder lang anhaltenden und sich dann verschlimmernden Symptomen zum Arzt.

Da fast jede Tumorart ein CUP-Syndrom verursachen kann, müssen Patientinnen und Patienten möglicherweise mit zahlreichen Untersuchungen rechnen. Darüber hinaus kann es vorkommen, dass die Behandlung häufig angepasst werden muss. Nicht zuletzt kann die Diagnose eines CUP-Syndroms Betroffene mitunter sehr belasten, da es sich um eine bereits fortgeschrittene Krebserkrankung handelt.

Wie häufig sind CUP-Syndrome?

In der Literatur finden sich unterschiedliche Angaben dazu, wie häufig Krebs ohne Primärtumor auftritt.

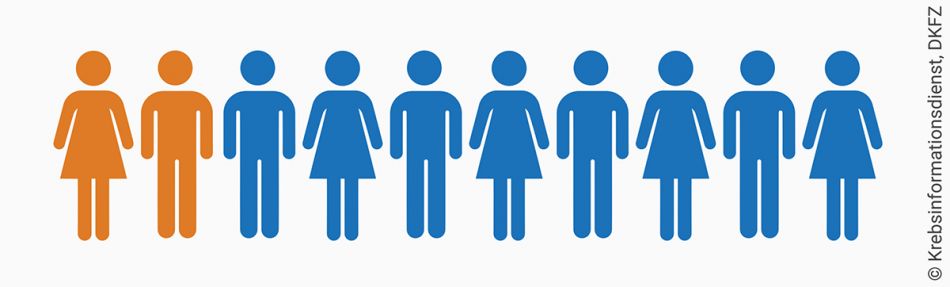

Nach Angaben des Zentrums für Krebsregisterdaten erkranken in Deutschland jährlich ungefähr 10.000 Personen an einem CUP-Syndrom. CUP-Syndrome treten bei Frauen und Männer etwa gleich häufig auf.

Finden Ärzte im Rahmen der Diagnostik den Primärtumor doch noch, ändert sich die Diagnose – dann handelt es sich nicht mehr um ein CUP-Syndrom.

Fachleute beobachten, dass die Zahl der CUP-Diagnosen seit einigen Jahren abnimmt. Dies könnte auf verbesserte diagnostische Verfahren zurückzuführen sein. Dadurch lässt sich der Ausgangstumor vermehrt doch noch auffinden – oder die Ärzte können zumindest klären, aus welchem Gewebetyp die Krebszellen entstanden sind.

Wenn Ärztinnen und Ärzte den Ursprung der Krebszellen ausfindig machen können, ändert sich die Diagnose "CUP-Syndrom" noch einmal: Es handelt sich nicht mehr um Krebs ohne Primärtumor sondern um die Krebsart, der die Krebszellen zugeordnet werden konnten. Doch nur bei etwa 1 bis 2 von 10 Krebspatienten mit Verdacht auf ein CUP-Syndrom finden Mediziner den Ausgangstumor.

Tumorbiologie des CUP-Syndroms

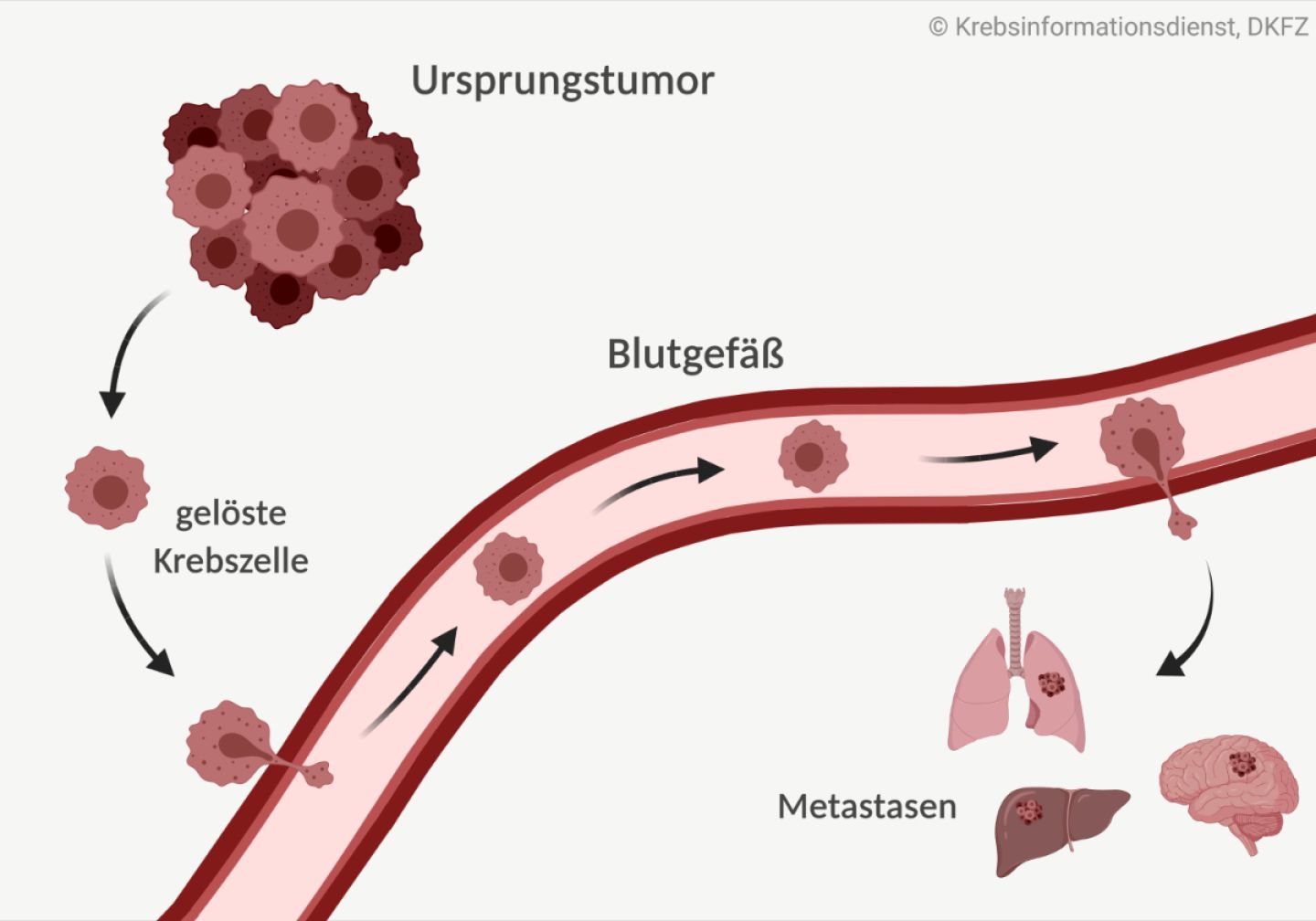

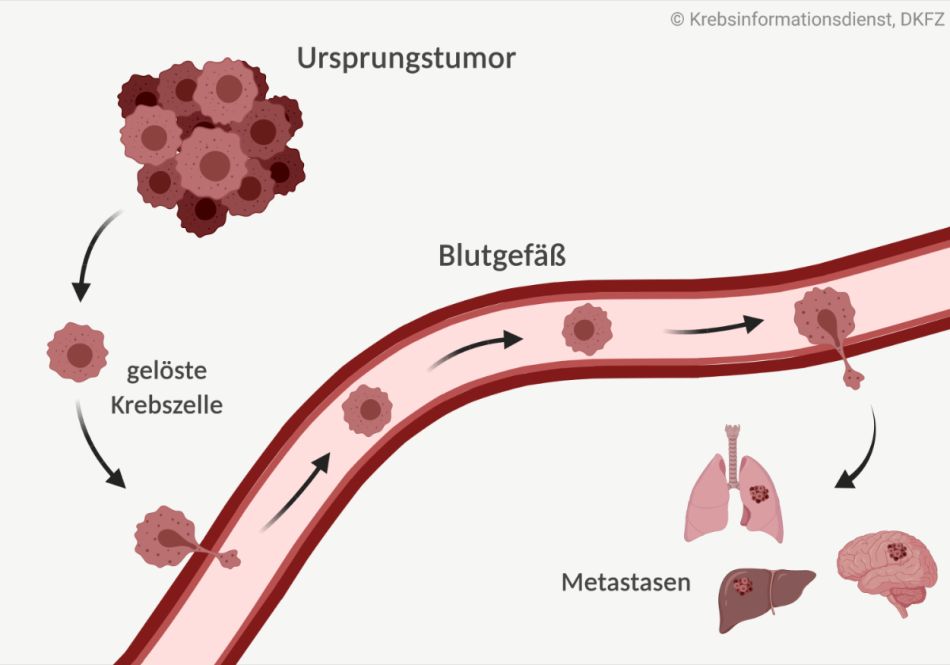

Bei "gewöhnlichen" Tumorarten entsteht Krebs zuerst in einem bestimmten Organ als sogenannter Primärtumor. Später kann er sich dann in Form von Metastasen im Körper ausbreiten. Beim CUP-Syndrom hingegen finden Ärzte nur Metastasen, den Ausgangstumor jedoch nicht.

Wie entstehen Metastasen?

Wie bei jeder Krebserkrankung bildet sich auch beim CUP-Syndrom zunächst ein Ausgangstumor, sprich ein Krebsherd:

- In gesunden Körperzellen kann es durch Fehler in der Zelle oder äußere Einflüsse zu genetischen Veränderungen kommen. Manchmal führen sie dann dazu, dass sich die Zelle unkontrolliert teilt und einen Tumor bildet. Wächst dieser zerstörend in seine Umgebung ein, ist er bösartig – es entsteht Krebs.

Eine weitere Eigenschaft bösartiger Tumoren ist, dass Krebszellen ihr Ursprungsgewebe verlassen können, indem sie sich im Verlauf der Erkrankung von dem Ausgangstumor (Primärtumor) ablösen und abwandern:

- Sie verteilen sich über die Lymphbahnen oder das Blut im Körper und können sich in anderen Organen ansiedeln. Diese Tumorabsiedlungen – auch als Tochtergeschwülste bezeichnet – können sich dann dort vermehren: Es entstehen Metastasen.

Notwendig dafür, dass sich Metastasen bilden, ist also ein Ausgangstumor. Doch bei Patientinnen und Patienten mit CUP-Syndrom können Ärzte diesen auch nach eingehender Suche nicht finden.

Wie entsteht ein CUP-Syndrom?

Bisher ist das CUP-Syndrom noch nicht ausreichend erforscht. Vieles ist noch ungeklärt, unter anderem auch wie diese spezielle Krebserkrankung genau entsteht. Fachleute gehen davon aus, dass bestimmte biologische Eigenschaften der Krebszellen ein CUP-Syndrom begünstigen.

Es gibt unterschiedliche Vermutungen, wie ein CUP-Syndrom entstehen könnte:

- Der Ursprungstumor bleibt so klein, dass er keine Beschwerden verursacht und sich auch mit den üblichen Diagnoseverfahren nicht finden lässt.

- Der Körper konnte zwar den Ursprungstumor daran hindern zu wachsen und ihn sogar auflösen, nicht aber die Metastasen, die sich inzwischen gebildet haben.

- Die Krebszellen verteilen sich schon schnell nach der Krebsentstehung im Körper. Sie bilden Metastasen, ohne dass an ihrem Ursprungsort überhaupt ein Primärtumor wächst.

- Es lässt sich nicht unterscheiden, ob es sich um eine Metastase oder den Primärtumor handelt. Dies kann besonders dann sein, wenn der Ausgangstumor in einem Organ wächst, das häufig von Metastasen befallen wird, wie etwa der Lunge oder der Leber.

Was Experten wissen: Lässt sich der Ursprungstumor bei Patientinnen und -Patienten mit Verdacht auf CUP-Syndrom im Verlauf der Behandlung doch finden? Dann ist dies häufig ein Krebs in der Lunge oder in der Bauchspeicheldrüse. Metastasen im Halsbereich stammen häufig von Primärtumoren aus dem Kopf-Hals-Bereich.

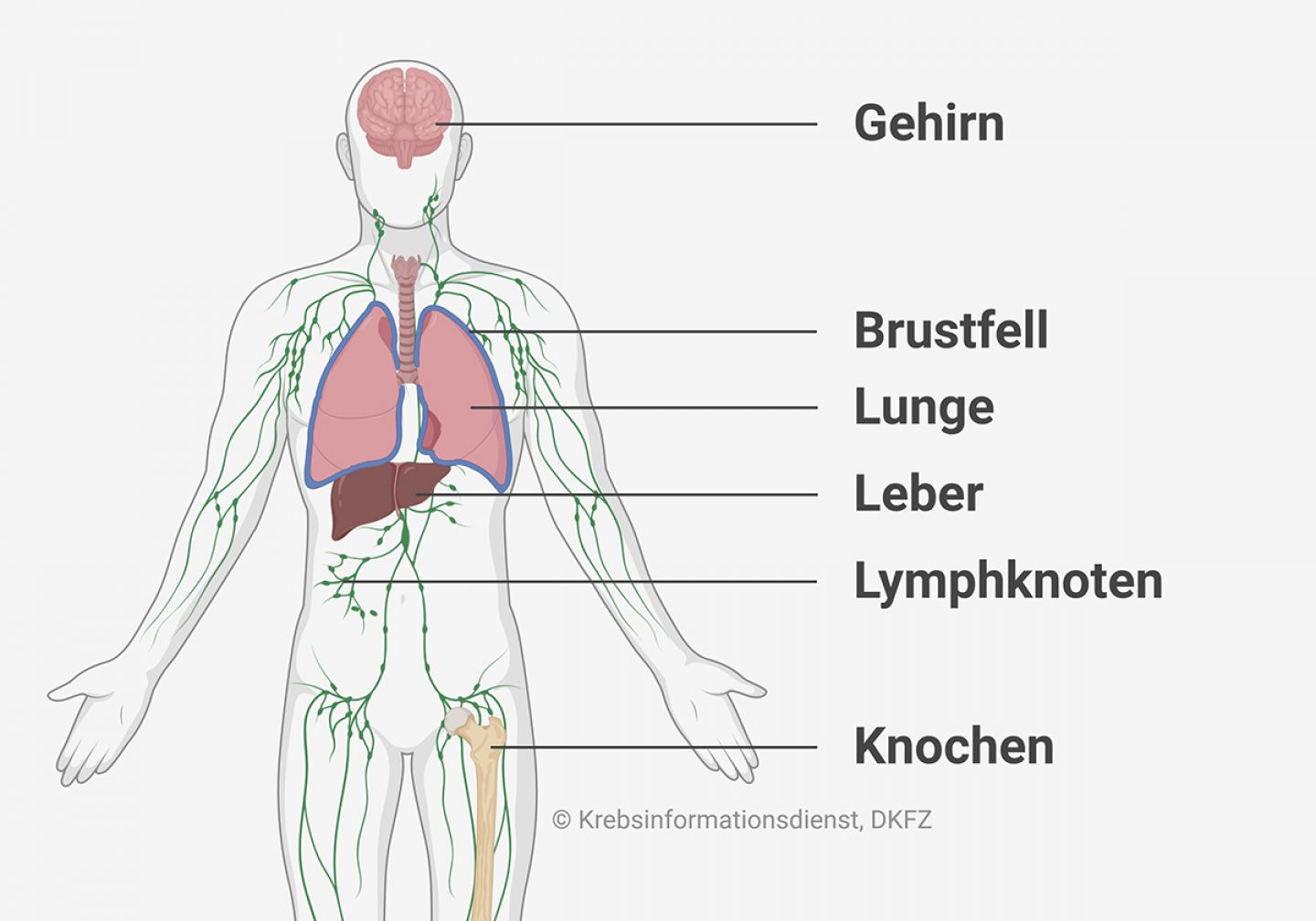

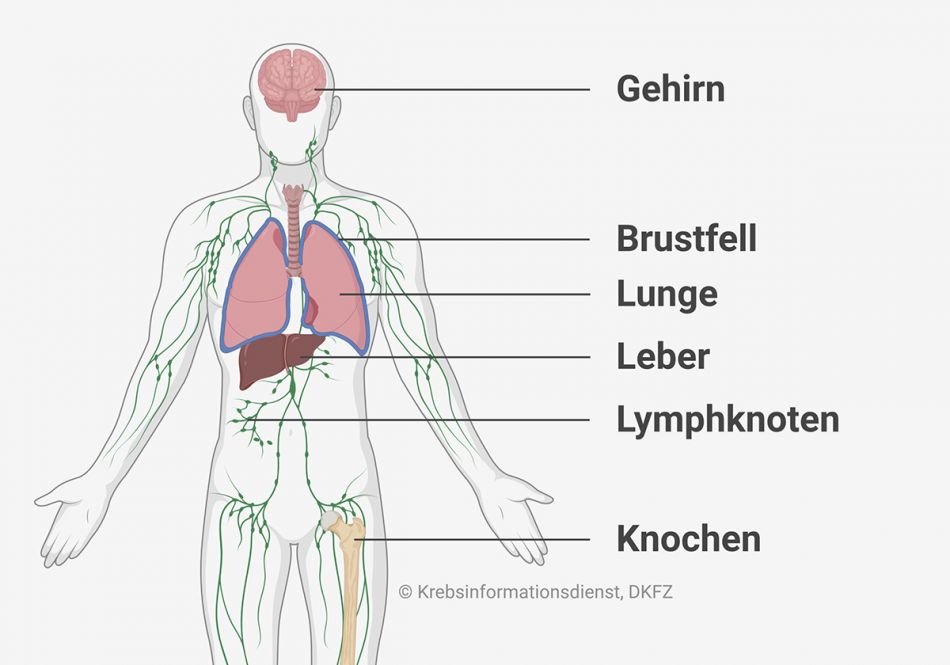

Wo entstehen häufig Metastasen?

Viele Tumorarten bilden Metastasen vor allem in den folgenden Geweben und Organen:

Wichtig zu wissen: Bei vielen Betroffenen mit CUP-Syndrom bilden sich in mehreren unterschiedlichen Organen gleichzeitig Metastasen. Darüber hinaus treten Metastasen auch an Stellen im Körper auf, in die Tumoren sonst eher selten streuen, wie etwa

- Brustfell

- Milz

- Magen

- Darm

- Eierstöcke

CUP-Syndrom: Risikofaktoren und Vorbeugung

Da die Ursachen des CUP-Syndroms bisher weitgehend unklar sind, sind auch mögliche Risikofaktoren für die Erkrankung weitgehend unbekannt. Fachleute vermuten jedoch, dass die folgenden Risikofaktoren beim CUP Syndrom eine Rolle spielen:

- Rauchen

- Diabetes

- starkes Übergewicht

- Krebserkrankungen in der Familie

Kann ich einem CUP-Syndrom vorbeugen?

Durch die Tumorbiologie der Erkrankung, gibt es keine bestimmten Maßnahmen, die einem CUP-Syndrom vorbeugen können. Selbst Menschen, die sehr gesund leben und beeinflussbare Risikofaktoren meiden, können an einem CUP-Syndrom erkranken.

Gibt es eine Früherkennung beim CUP-Syndrom?

Es gibt in Deutschland kein gesetzliches Angebot zur Früherkennung von Krebs ohne Primärtumor. Denn: Die Erkrankung ist sehr variabel ausgeprägt. Dadurch sind keine spezifischen Handlungsempfehlungen zur Früherkennung des CUP-Syndroms möglich.

Zum Weiterlesen

Symptome beim CUP-Syndrom

Typische Symptome für ein CUP-Syndrom gibt es nicht.

Die Beschwerden eines CUP-Syndroms unterscheiden sich von Patient zu Patient stark. Darüber hinaus sind sie meist unspezifisch. Das bedeutet: Sie können auch bei anderen Erkrankungen auftreten.

Ausschlaggebend für die Symptome der Betroffenen ist vor allem, in welchen Organen und Geweben die Metastasen wachsen.

Da beim CUP-Syndrom der Krebs bereits ausgebreitet ist, treten meist Beschwerden einer fortgeschrittenen Krebserkrankung auf.

Folgende Symptome können auf ein CUP-Syndrom hinweisen:

- vergrößerte Lymphknoten, die sich fest anfühlen, sich nicht verschieben lassen und nicht schmerzempfindlich sind

- vergrößerter Bauchumfang, zum Beispiel durch Wasseransammlungen in der Bauchhöhle (Aszites)

- Schwellungen oder harte Knoten im Bauch oder der Brust

- Atemnot, die ungewohnt ist

- Schmerzen in Brust, Bauch oder Knochen

- Müdigkeit oder Erschöpfung, die länger andauert (Fatigue)

- Appetitlosigkeit oder Gewichtsverlust, der ungewollt ist

Besonders bei Beschwerden, die nicht mit einem Infekt zu erklären sind und länger als einige Tage oder gar Wochen anhalten, empfiehlt sich ein Arztbesuch.

Diagnose CUP-Syndrom: Untersuchungen

Als Patient benötigt man oft viel Geduld und Ausdauer, denn die Diagnostik kann unter Umständen einige Wochen dauern. Dann beginnen die Ärzte jedoch zügig mit der Behandlung.

Nachdem eine feingewebliche Untersuchung die Krebsdiagnose bestätigt hat, folgen für Betroffene weitere Untersuchungen. Mit ihnen soll ein möglicher Primärtumor doch noch gefunden werden. Dafür benötigen sie oft viel Geduld und Ausdauer. Denn: Es kann Tage oder Wochen dauern, bis alle erforderlichen Untersuchungen gemacht sind.

Wo finden die Untersuchungen statt?

In Deutschland gibt es keine offizielle Zusammenstellung von Kliniken, die speziell Betroffene mit einem CUP-Syndrom behandeln. Zertifizierte Krebszentren, wie sie für organspezifische Tumorarten existieren, gibt es für das CUP-Syndrom nicht.

Interdisziplinär: Zusammenarbeit, die mehrere ärztliche Fachrichtungen mit einbezieht

Vor allem spezialisierte Krebszentren, in denen Ärztinnen und Ärzte verschiedener Fachrichtungen zusammenarbeiten, kommen für die Diagnostik und die Therapie eines CUP-Syndroms infrage. Einige größere Krebszentren bieten sogar eigene Sprechstunden für Patienten mit CUP-Syndrom an – in einer sogenannten interdisziplinären Tumorambulanz.

Auch in großen Kliniken, wie etwa Universitätskliniken, gibt es in der Regel spezialisierte Fachabteilungen, die interdisziplinär eng zusammenarbeiten.

Patientinnen und Patienten können spezialisierte Zentren auch über Fachverbände wie etwa die Arbeitsgruppe CUP-Syndrom der Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie (AIO) suchen.

Wie können sich Patienten mit Verdacht auf ein CUP-Syndrom auf die Sprechstunde vorbereiten? Betroffene sollten alle bisherigen Untersuchungsergebnisse als Kopie mitbringen. Das hilft den Ärzten dabei, sich einen Überblick zu verschaffen. Dennoch lässt sich dadurch nicht immer vermeiden, dass einige Untersuchungen womöglich wiederholt werden müssen.

Was wird untersucht?

Bei Betroffenen mit CUP-Syndrom sollen durch die Untersuchungen im Rahmen der Diagnostik vor allem Fragen geklärt werden, die für die Behandlungsplanung wichtig sind:

- Wie viele Metastasen gibt es und wo genau sitzen sie? Dies soll klären, in welchen Organen sich die Krebszellen angesiedelt haben und wie groß die jeweiligen Krebsherde sind.

- Woher stammen die Krebszellen? Ärztinnen und Ärzte suchen im Rahmen der Diagnostik vor allem nach dem Ausgangstumor. Wird er nicht gefunden, versuchen sie über eine detaillierte feingewebliche Untersuchung Rückschlüsse über den Ursprung der Krebszellen zu ziehen.

- Welche biologischen Eigenschaften haben die Krebszellen? Die feingewebliche Untersuchung soll außerdem feststellen, um welchen Tumortyp und, wenn möglich, um welchen Subtyp es sich handelt.

- Lassen sich bestimmte Tumorarten ausschließen? Ärztinnen und Ärzte untersuchen auch, ob es sich um ein Lymphom oder einen Keimzelltumor handeln könnte. Denn diese beiden Krebsarten können auf den ersten Blick wie ein CUP-Syndrom aussehen.

Wichtig zu wissen: Bei Patientinnen und Patienten, deren Primärtumor gefunden werden kann, ändert sich die Diagnose von "CUP-Syndrom" in die entsprechende Tumorart – zum Beispiel in Lungenkrebs, Eierstockkrebs oder Magenkrebs.

Welche Untersuchungen stehen an?

Etwa 2 von 10 Patientinnen und Patienten mit Verdacht auf ein CUP-Syndrom hatten bereits früher Krebs. Bei ihnen ist es wichtig zu untersuchen, ob es sich bei den aktuellen Metastasen um einen Rückfall handelt.

Anamnese: Um die Krebsherde im Körper zu finden, prüfen Ärztinnen und Ärzte zunächst, ob es Hinweise auf den Sitz der Metastasen oder des Primärtumors gibt. Dafür befragen sie Patientinnen und Patienten über ihre aktuellen Beschwerden, ihren allgemeinen Gesundheitszustand und ihre Krankengeschichte.

Körperliche Untersuchung: Anschließend folgt eine gründliche körperliche Untersuchung, die auch klären soll, ob es sich beim Ursprungstumor um eine geschlechtsspezifische Tumorart wie etwa Prostatakrebs oder Brustkrebs handeln könnte.

- Frauen erhalten eine gynäkologische Untersuchung.

- Männer bekommen den Enddarm, die Prostata und die Hoden abgetastet.

Laboruntersuchungen: Bei Patientinnen und Patienten werden auch bestimmte Laboruntersuchungen gemacht. Dazu gehören beispielsweise Untersuchungen von Blut, Urin oder Stuhl.

- Männer bekommen in der Regel eine Untersuchung auf bestimmte Tumormarker, die auf einen Keimzelltumor wie Hodenkrebs oder Prostatakrebs hinweisen können.

Bildgebende Untersuchungen: Frauen erhalten meist einen transvaginalen Ultraschall. Dabei führt die Frauenärztin oder der Frauenarzt eine spezielle stabförmige Ultraschallsonde in die Scheide ein, um die inneren Geschlechtsorgane zu untersuchen. Außerdem werden die Brüste mit einer Mammographie und mit einem Ultraschall untersucht.

Um alle Metastasen im Körper und bestenfalls auch den Primärtumor zu finden, wird bei allen Patientinnen und Patienten in der Regel eine Computertomographie (CT) vom Halsbereich über den Brustkorb und den Bauchraum bis hin zum Beckenbereich gemacht. Diese kann auch mit einer Positronen-Emissions-Tomographie (PET-CT) verbunden werden.

Eine PET-CT hilft zu entscheiden, ob bei Betroffenen mit Metastasen im Kopf-Hals-Bereich Halslymphknoten entfernt werden sollen. In dieser Situation werden die Kosten für die Untersuchung von der gesetzlichen Krankenkasse übernommen.

Alle anderen CUP-Patientinnen und Patienten – ob gesetzlich oder privat versichert – sollten vor einer geplanten PET im Zweifel bei ihren Ärzten und Krankenkassen nachfragen, wer die Kosten trägt.

Entnahme von Gewebeproben (Biopsie): Bei allen Patientinnen und Patienten werden Gewebeproben aus den Metastasen entnommen, damit diese anschließend feingeweblich untersucht werden können.

Ärzte verzichten in der Regel auf zusätzliche Untersuchungen, wenn die Ergebnisse die Therapie oder den Krankheitsverlauf nicht beeinflussen.

Zusätzliche Untersuchungen: Je nachdem wo die Metastasen wachsen, welche Symptome auftreten und welches Ergebnis die feingewebliche Analyse der Krebszellen ergibt, können für Patienten weitere Untersuchungen anfallen.

- Frauen, die Lymphknotenmetastasen im Achselbereich haben, erhalten in der Regel zusätzlich eine Kernspintomographie (Magnetresonanztomographie, MRT) der Brust.

- Bei konkretem Verdacht auf einen möglichen Ausgangstumor oder Metastasen in einem bestimmten Organ kommen vor allem endoskopische Untersuchungen (Spiegelungen) hinzu. Beispielsweise ordnen Ärztinnen und Ärzte bei Lebermetastasen häufig eine Darmspiegelung an.

- Bei Metastasen in Halslymphknoten werden die Patienten Hals-Nasen-Ohren-ärztlich untersucht. Darüber hinaus erhalten sie eine Spiegelung der oberen Atem- und Speisewege.

- Bei Knochenmetastasen kann eine sogenannte Szintigraphie des Skeletts sinnvoll sein, um Knochenmetastasen zu finden.

- Bei Bedarf können auch zusätzlich Ultraschalluntersuchungen gemacht werden. Wenn beispielsweise die Lymphknoten im Bereich der Achseln und im Halsbereich auffällig vergrößert sind, kann dies sowohl bei Frauen als auch bei Männern auf Brustkrebs hindeuten.

Ärzte suchen nicht auf unbestimmte Zeit nach dem Ausgangstumor.

Zügiger Therapiebeginn: Auch, wenn die Diagnostik länger dauern kann, achten die Ärzte darauf, so früh wie möglich mit der Behandlung zu beginnen. Denn: Trotz eingehender Untersuchungen wird bei den meisten Betroffenen der Ausgangstumor nicht gefunden. Dann versuchen Ärzte über eine feingewebliche Untersuchung zu erfahren, woher die Krebszellen ursprünglich stammen.

Zum Weiterlesen

Feingewebliche Untersuchung

Feingewebliche Untersuchung: Gewebeproben werden mikroskopisch auf ihren Feinbau und molekularbiologisch auf ihre biologischen Eigenschaften untersucht

Eine sogenannte feingewebliche Untersuchung ist beim CUP-Syndrom besonders wichtig. Sie bestätigt nicht nur den anfänglichen Krebsverdacht, detailliertere Untersuchungen der Gewebeproben können auch weitere Erkenntnisse über die Krebszellen liefern. Denn: Je besser Ärzte die Metastasen charakterisieren können, desto eher können Ärzte die passende Therapie für die Patientin oder den Patienten auswählen.

Die feingewebliche Untersuchung soll klären

- aus welchem Ursprungsorgan die Krebszellen stammen. Kann man eine organspezifische Therapie einleiten?

- um welchen Gewebetyp es sich handelt. Liegt ein Karzinom, ein Melanom, ein Lymphom oder Sarkom vor? Bei Karzinomen wird außerdem versucht, den Subtyp des Tumors zu bestimmen: Aus welchem Zelltyp haben sich die Krebszellen entwickelt – handelt es sich um ein Adenokarzinom oder ein Plattenepithelkarzinom?

- ob die Tumorzellen bestimmte biologische Eigenschaften oder Merkmale haben, die man gezielt behandeln kann.

Um diese Fragen zu klären, werden die bei der Biopsie gewonnenen Gewebeproben der Metastasen verschieden untersucht:

- Mikroskopisch – wie sehen die Krebszellen aus? Weisen sie eine typische Gestalt auf und lassen sich so einem bestimmten Organ zuordnen?

- Molekularbiologisch – welche Gene werden in den Krebszellen abgelesen und welche Eiweiße bildet sie? Gibt dies Hinweise auf ein bestimmtes Organ?

Oft ist es nicht möglich, das Ursprungsorgan des Ausgangstumors ausfindig zu machen. Meist können Fachleute dann jedoch zumindest den Gewebetyp und -subtyp der Metastasen bestimmen.

Beides geht aber nur, wenn die Krebszellen noch nicht zu sehr entartet sind. Da es sich aber beim CUP-Syndrom meist um eine fortgeschrittene Krebserkrankung handelt, haben sich die Krebszellen in der Regel bereits so stark verändert, dass sie den gesunden Zellen des Körpers, aus denen sie ursprünglich entstanden sind, nur noch wenig ähneln.

Detailliertere Untersuchungen: Eine feingewebliche Untersuchung kann zusätzlich noch weitere biologische Eigenschaften der Krebszellen prüfen. Durch sie können Ärztinnen und Ärzte die Betroffenen gezielter behandeln.

- Hormonabhängigkeit: Manche Krebszellen haben Bindestellen für bestimmte Hormone. Fachleute bezeichnen diese Tumoren als hormonsensitiv. Bei solchen hormonabhängigen Krebszellen, kann eine Antihormontherapie die Wirkung der Hormone und so das Wachstum der Tumoren unterdrücken.

- Angriffspunkte für zielgerichtete Medikamente: Manche Krebszellen weisen bestimmte Merkmale auf, die notwendig dafür sind, dass sie vermehrt wachsen. Medikamente können diese Merkmale als Angriffspunkte nutzen und so verhindern, dass die Erkrankung fortschreitet.

Doch nicht immer lassen die Ärzte diese Eigenschaften bei allen Patientinnen und Patienten mit CUP-Syndrom untersuchen. Die Untersuchungen kommen nur infrage, wenn sich die Mediziner durch die Erkenntnisse eine gezieltere Behandlung für die Betroffenen erhoffen, die mit besseren Überlebenschancen einhergeht.

Prognose eines CUP-Syndroms

Der wahrscheinliche Krankheitsverlauf, die Prognose, beim CUP-Syndrom unterscheidet sich von Patient zu Patient stark:

- Sie hängt insbesondere davon ab, in welchen Organen oder Geweben sich die Metastasen angesiedelt haben.

- Doch auch das Alter und der Allgemeinzustand der Betroffenen spielen für die Prognose eine große Rolle.

Es sind keine pauschalen Vorhersagen zur Prognose eines CUP-Syndroms möglich.

Da es sich bei Krebs ohne Primärtumor um eine metastasierte und damit fortgeschrittene und meist aggressiv wachsende Krebserkrankung handelt, haben Betroffene in der Regel eine schlechte Prognose. Nur selten ist es möglich, Patientinnen und Patienten zu heilen. Etwa 1 von 5 Betroffenen hat jedoch eine etwas bessere Prognose.

CUP-Patienten, bei denen eine gezielte Therapie möglich ist, haben meist eine günstigere Prognose.

Patienten mit günstigerer Prognose: Betroffenen mit CUP-Syndrom haben eine etwas bessere Prognose, wenn Ärzte im Rahmen der Diagnostik den Ausgangstumor finden oder vermuten. Aber auch andere Untergruppen des CUP-Syndroms haben eine bessere Prognose. Dazu gehören beispielsweise Patientinnen und Patienten

- mit nur einer oder wenigen Metastasen, die begrenzt in einer Körperregion wachsen.

- mit Metastasen eines Tumors, der aus bestimmten hormonbildenden Zellen entstand – einem sogenannten neuroendokrinen Tumor.

- mit Metastasen, die empfindlich auf Antihormonbehandlungen reagieren.

- mit Metastasen, die empfindlich auf eine Chemotherapie reagieren.

Diese Patientinnen und Patienten können gezielter behandelt werden. Bei einigen können Ärzte dadurch erreichen, dass die Krankheit langanhaltend unter Kontrolle bleibt und die Betroffenen deutlich länger leben. Vereinzelt haben Betroffene sogar Aussicht auf Langzeitüberleben oder gar Heilung. Die Prognose hängt jedoch immer auch vom Gewebetyp und -subtyp ab.

Betroffene mit ungünstiger Prognose: Bei etwa 4 von 5 CUP-Patienten ist die Prognose jedoch ungünstig, denn Betroffene haben

- häufig bereits mehrere Metastasen an verschiedenen Stellen im Körper, etwa in Knochen, in inneren Organen und/oder im Gehirn.

- Metastasen, die zudem meist stark entartet sind. Das bedeutet: Die Krebszellen sind in der Regel bereits so sehr verändert, dass sie gesunden Zellen des Körpers, aus denen sie ursprünglich entstanden sind, nur noch wenig ähneln.

Sind die Zellen der Metastasen schon stark entartet, ist oft nicht möglich, den Ursprungstumor oder weitere Gewebeeigenschaften näher zu bestimmen. Die Therapie ist dadurch weniger gezielt. Oft wachsen die Metastasen zudem besonders aggressiv. Betroffene in dieser Situation werden in der Regel palliativ behandelt und erhalten meist eine nebenwirkungsarme Chemotherapie.

Therapie beim CUP-Syndrom

Bei den meisten Patientinnen und Patienten mit CUP-Syndrom ist es nicht möglich, die Krankheit zu heilen.

Da das CUP-Syndrom bei den Patientinnen und Patienten sehr unterschiedlich auftritt, ist eine Behandlung nicht für alle Betroffenen gleich – vielmehr richtet sie sich nach der individuellen Situation und den Bedürfnissen jedes Einzelnen.

In die Therapieentscheidung fließen folgende Aspekte mit ein:

- die Gewebeeigenschaften der Krebszellen

- die Anzahl und Lage der Metastasen

- der wahrscheinliche Verlauf der Erkrankung (die Prognose)

- der Allgemeinzustand

- mögliche Nebenwirkungen

- der Therapiewunsch der Patientin oder des Patienten

Patienten mit günstiger Prognose: Betroffene, deren Ausgangstumor noch gefunden wird, behandeln Ärzte organspezifisch. Dann handelt es sich nicht mehr um ein CUP-Syndrom: Die Diagnose ändert sich von "CUP-Syndrom" zu der entsprechenden Krebsart. Sie orientiert sich an der Behandlungsleitlinie oder der üblichen Vorgehensweise der jeweiligen Krebsart im fortgeschrittenen, metastasierten Stadium.

Und auch wenn Mediziner anhand der feingeweblichen Untersuchung den Ursprung der Krebszellen nur vermuten, erhalten Patienten eine organspezifische Therapie der wahrscheinlichen Krebsart – obwohl kein Tumor zu finden war.

Doch auch wenn eine Tumorart feststeht oder vermutet wird, kann es vorkommen, dass für manche Betroffene gewisse Therapieverfahren nicht infrage kommen. Operationen oder Bestrahlungen bei Metastasen sind zum Beispiel nur sinnvoll, wenn sie

- auf einen Bereich im Körper begrenzt sind,

- durch sie eine Chance auf Heilung möglich ist oder

- sie Beschwerden deutlich lindern können.

Patienten mit ungünstiger Prognose: Die Therapie von Patientinnen und Patienten mit einem CUP-Syndrom und einer ungünstigen Prognose ist in der Regel palliativ.

Palliative Therapie: Eine Behandlung, die nicht auf Heilung abzielt. Sie soll die Folgen und Beschwerden der Erkrankung vermindern.

Ziele der palliativen Behandlung sind:

- das Fortschreiten der Erkrankung zu verzögern,

- die Symptome zu lindern und

- die Lebensqualität zu erhalten oder zu verbessern.

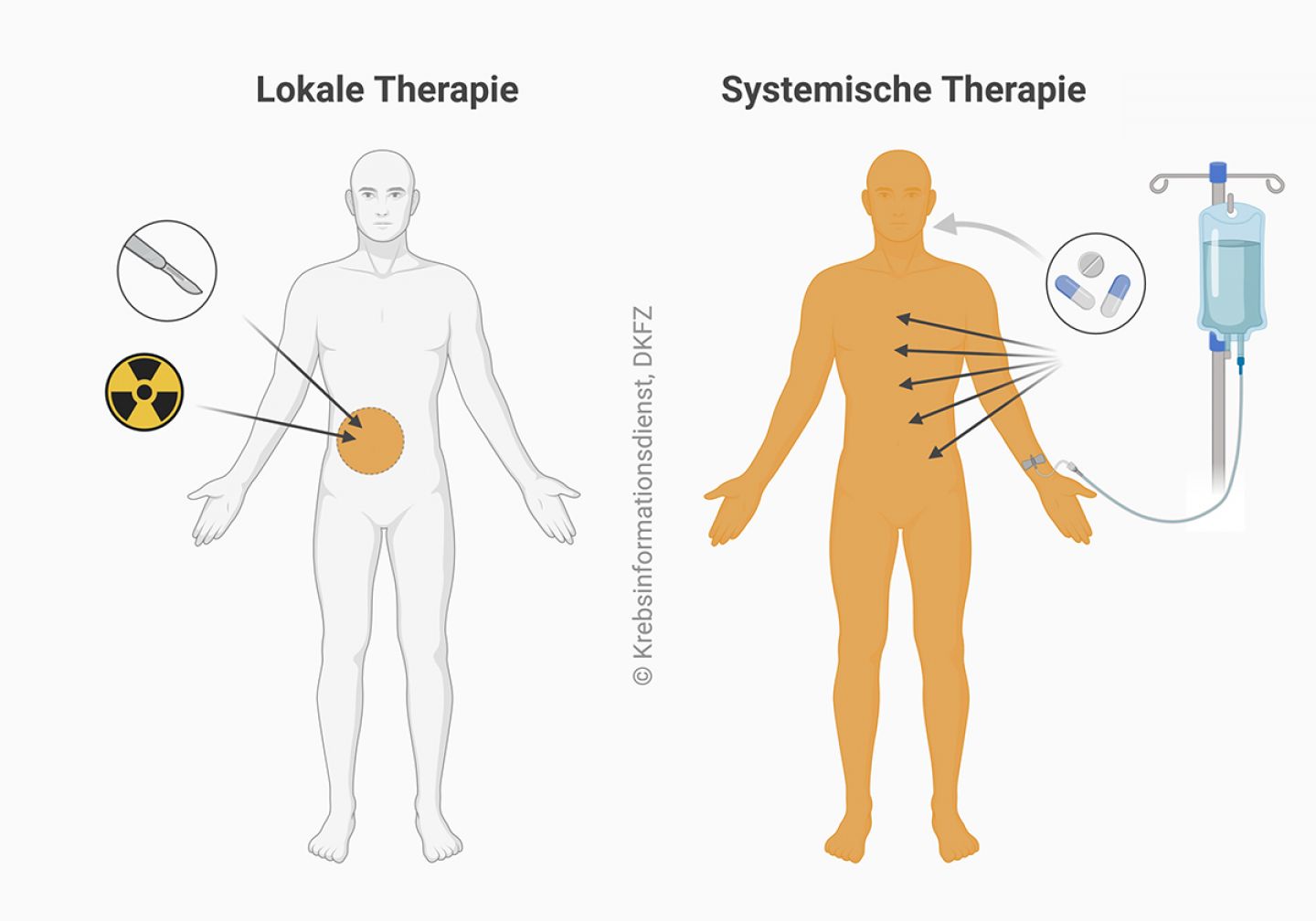

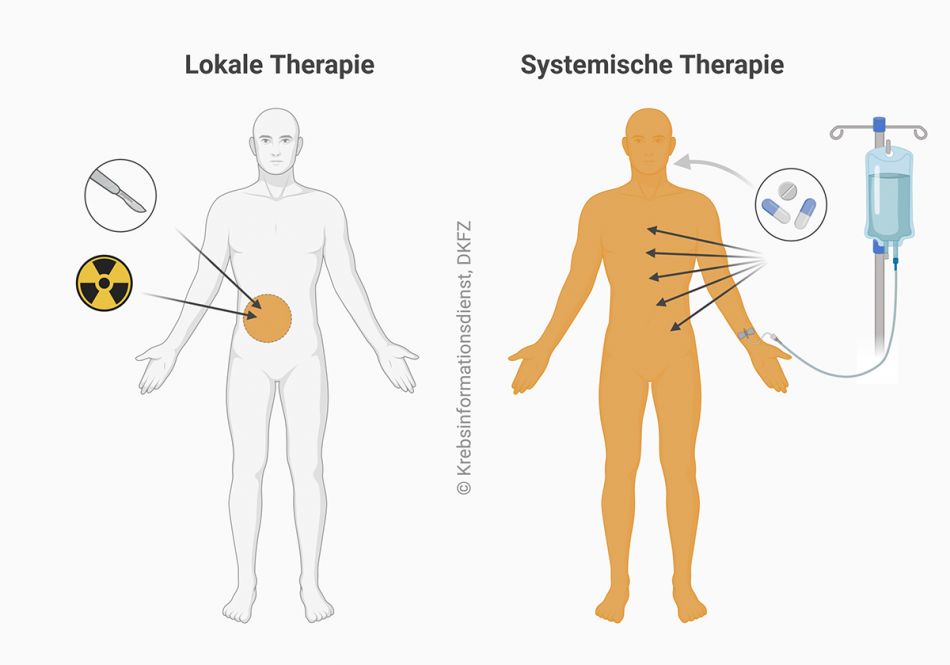

Da sich die Metastasen bei den meisten Betroffenen bereits im Körper ausgebreitet haben, erhalten sie häufig eine Chemotherapie. Denn: Sie wirkt systemisch, sprich im ganzen Körper. Ärztinnen und Ärzte empfehlen in der Regel eine Chemo, die möglichst wenige Nebenwirkungen mit sich bringt und die Patientin oder den Patienten nur wenig belastet.

Um Beschwerden zu lindern, können Betroffene in einer palliativen Situation aber auch bestrahlt oder operiert werden.

"Systemisch" behandeln: Alle Krebszellen im Körper erreichen

Systemische Therapie: Bei Patientinnen und Patienten mit CUP-Syndrom hat der Krebs in aller Regel bereits gestreut. Deshalb ist für diese Betroffenen eine Therapie wichtig, die im gesamten Körper wirkt. Solche Behandlungen nennen Fachleute systemische Therapien. Mittel der Wahl ist dann vor allem die Chemotherapie.

Zur systemischen Behandlung von Patientinnen und Patienten mit CUP-Syndrom eignen sich auch sogenannte zielgerichtete Therapien. Diese Medikamente blockieren bestimmte biologische Eigenschaften der Krebszellen, die für das Tumorwachstum wichtig sind. Sie sind jedoch nur bei Patienten wirksam, deren Tumorgewebe die passenden spezifischen biologischen Merkmale aufweist.

Lokale Therapie: Nur bei wenigen Patientinnen und Patienten mit CUP-Syndrom kommen lokale Therapien wie etwa eine Operation oder eine Strahlentherapie zum Einsatz.

Ärztinnen und Ärzte behandeln Betroffene nur lokal, wenn sich die Metastasen auf einen bestimmten Bereich im Körper beschränken und durch die Therapie eine Chance auf Heilung besteht oder sich Beschwerden deutlich lindern lassen.

Beispielsweise erhalten Patienten mit schmerzenden Knochenmetastasen in der Regel eine Bestrahlung gegen die Beschwerden.

Nebenwirkungen berücksichtigen

Bei der Therapieentscheidung spielen auch belastende Nebenwirkungen eine Rolle, die mit der Therapie einhergehen können. Bei allen Behandlungsmöglichkeiten wägen Betroffene und Behandelnde daher den Nutzen und mögliche Risiken gegeneinander ab.

Dazu ist es für Betroffene wichtig, sich intensiv mit den behandelnden Ärztinnen und Ärzten auszutauschen. Dabei kann die Patientin oder der Patient die eigenen Wünsche und Erwartungen bei der Therapieplanung mit einbringen.

Mögliche Fragen für das Arztgespräch sind:

- Welchen Unterschied macht die Therapie für den Verlauf meiner Erkrankung? Lässt sich mein Überleben verlängern? Kann die Behandlung meine Lebensqualität verbessern?

- Welche Risiken gehen mit der Behandlung einher?

- Welche Nebenwirkungen können auftreten?

- Wie lange dauert die jeweilige Therapie?

- Sind Behandlungspausen möglich?

Bei der Behandlungswahl berücksichtigen Arzt und Patient dann gemeinsam, welches Therapieschema die Krebserkrankung bestmöglich kontrollieren kann und dabei möglichst gut verträglich ist.

Zum Weiterlesen

Neue Verfahren und klinische Studien

Welche Möglichkeiten bieten neue und experimentelle Behandlungsverfahren, die erst in klinischen Studien getestet werden?

Zielgerichtete Behandlungen und Immuntherapien gewinnen beim CUP-Syndrom an Bedeutung. Ihr Nutzen muss jedoch in klinischen Studien weiter erforscht werden.

Ziel von klinischen Studien ist es,

- neue Arzneimittel und Behandlungsmethoden auf ihre Wirksamkeit zu prüfen und

- herauszufinden, ob diese gegenüber herkömmlichen Medikamenten und Therapiemethoden Vorteile haben.

Patientinnen und Patienten mit CUP-Syndrom können davon profitieren, an einer klinischen Studie teilzunehmen. So können sie beispielsweise neue Therapien erhalten, die noch nicht allgemein verfügbar sind. Wie klinische Studien ablaufen, welche Risiken damit verbunden sind und was Interessierte davon erwarten können, lesen Sie

- unter Klinische Studien oder

- im Informationsblatt: "Klinische Studien: Was muss ich wissen?" (PDF).

Spezialisierte Krebszentren nehmen meist auch an klinischen Studien teil, in denen die Behandlung von Patienten mit CUP-Syndrom weiter verbessert werden soll.

Wo findet die Behandlung statt?

Die Versorgung von Patientinnen und Patienten mit CUP-Syndrom hängt von der individuellen Krankheitssituation ab.

Lassen die Gewebeeigenschaften der Metastasen den Ursprung der Krebszellen vermuten, kann organspezifisch behandelt werden. Dazu können sich Betroffene an ein für die entsprechende Tumorart spezialisiertes Krebszentrum wenden. Auf der Internetseite Oncomap kann nach solchen zertifizierten Organzentren gesucht werden.

Für Betroffene, deren Primärtumor nicht gefunden wird und sich auch nicht vermuten lässt, ist eine gezielte Behandlung in der Regel nicht möglich. Dann sind im Rahmen einer interdisziplinäre Behandlung verschiedene Fachdisziplinen erforderlich. Wie Sie spezialisierte Krebszentren finden, lesen Sie unter Diagnose CUP-Syndrom.

Ist auch eine ambulante Behandlung möglich?

Betroffene mit CUP-Syndrom müssen für die Therapie nicht unbedingt durchgehend im Krankenhaus behandelt werden – viele Behandlungen oder Verlaufskontrollen sind ambulant möglich, entweder über eine Klinikambulanz oder bei niedergelassenen Fachärzten.

Verlaufskontrollen beim CUP-Syndrom

Von einer Nachsorge Krebs spricht man nur dann, wenn die eigentliche Therapie beendet ist und mit dem Ziel der Heilung behandelt wurde. Dies ist bei CUP-Patienten selten der Fall.

Bei den meisten Patienten mit CUP-Syndrom ist eine Heilung nicht möglich. Werden Betroffene krankheitsbegleitend (palliativ) betreut, müssen sie regelmäßig zu sogenannten Verlaufskontrollen. Das bedeutet, in der Regel werden CUP-Patienten kontinuierlich betreut.

Ziele der regelmäßigen Verlaufskontrollen sind

- zu prüfen, ob die Therapie wirkt. Ist dies nicht mehr der Fall? Dann wird die Behandlung angepasst.

- belastende Symptome, die sich schnell verändern oder verschlechtern können, zu überwachen und zu lindern.

Welche Untersuchungen die Ärztin oder der Arzt im Rahmen der Verlaufskontrollen durchführt, hängt von den Beschwerden des Betroffenen und der Behandlungsart ab.

Wo finden die Verlaufskontrollen statt?

Auch wenn CUP-Patienten in der Regel eine engmaschige Betreuung benötigen, müssen sie nicht die ganze Zeit im Krankhaus bleiben. Viele Behandlungen und Kontrolltermine können auch niedergelassene Fachärztinnen und Fachärzte oder die Ambulanzen spezialisierter Kliniken übernehmen.

Wenn die Erkrankung weiter fortschreitet und sich nicht mehr aufhalten lässt, so ist doch immer eine Linderung der Beschwerden durch gezielte Behandlung von belastenden Symptomen möglich. Darüber hinaus können Betroffene und ihre Angehörigen sich über verschiedene Möglichkeiten der Unterstützung beraten lassen. Einen Überblick über Möglichkeiten und Ansprechpartner bieten

- der Text Pflege bei und nach Krebs sowie

- das Informationsblatt "Fortgeschrittene Krebserkrankung" (PDF) zum Herunterladen und Ausdrucken.

Krankheitsbewältigung

Teil der regelmäßigen Verlaufskontrollen ist es auch, seelische Belastungen aufzufangen. Die Situation, mit Krebs – noch dazu mit einer bereits fortgeschrittenen Erkrankung – konfrontiert zu sein, kann für die Betroffenen sehr belastend sein. Hinzu kommen die Besonderheiten eines CUP-Syndroms:

- Trotz zahlreicher Untersuchungen und diagnostischer Tests kann es passieren, dass die Ärzte keine Klarheit über den Ursprungstumor schaffen können.

- Immer wieder müssen Behandlungsmöglichkeiten auf ihren Nutzen und ihre Risiken hin abgewogen werden.

- Bei manchen Betroffenen schreitet die Erkrankung sehr schnell fort, sodass kaum Zeit bleibt, sich auf neue Situationen einzustellen.

Wo gibt es Unterstützung bei seelischer Belastung?

In großen Krebszentren aber auch ambulant gibt es mehrere Beratungsangebote:

- Kliniksozialdienste der Krankenhäuser beraten zu psychosozialen Themen und helfen auch dabei, die Versorgung zu Hause zu organisieren.

- Regionale psychosoziale Krebsberatungsstellen können für Patienten, die zu Hause behandelt werden, eine Anlaufstelle sein. Sie stehen aber auch Angehörigen offen.

- Niedergelassene psychotherapeutisch arbeitende Psychoonkologen sind Ansprechpartner, wenn eine längerfristige Begleitung und Betreuung gewünscht ist.

Quellen und Links für Interessierte und Fachkreise

Sie haben Fragen zum CUP-Syndrom? Wir sind für Sie da.

So erreichen Sie uns:

- am Telefon kostenlos unter 0800 – 420 30 40, täglich von 8 bis 20 Uhr

- per E-Mail an krebsinformationsdienst@dkfz.de (datensicheres Kontaktformular)

krebsinformationsdienst.med: Service für Fachkreise aktuell – evidenzbasiert – unabhängig

Sie betreuen beruflich Patientinnen und Patienten mit CUP-Syndrom und haben Fragen? krebsinformationsdienst.med unterstützt Sie bei Ihren Recherchen und vermittelt Informationsmaterial. Der Service steht Ihnen von Montag bis Freitag zur Verfügung:

- telefonisch von 8 bis 20 Uhr unter 0800 – 430 40 50

- per E-Mail an kid.med@dkfz.de (datensicheres Kontaktformular)

Quellen und weiterführende Informationen

Arbeitsgruppe CUP-Syndrom

Die Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie (AIO) in der Deutschen Krebsgesellschaft e. V. hat eine eigene Expertengruppe zum Thema CUP-Syndrom gegründet. Mehr Informationen finden Betroffene wie Fachleute auf den Internetseiten der Arbeitsgruppe CUP-Syndrom.

Leitlinien und Empfehlungen

Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie e. V. (DGHO). CUP Syndrom - Krebserkrankungen mit unbekanntem Primärtumor, Stand Februar 2020. Aufgerufen am 11.08.2020.

Europäische Gesellschaft für medizinische Onkologie (European Society for Medical Oncology, ESMO). Fachempfehlungen zum CUP-Syndrom in englischer Sprache. Cancers of unknown primary site: ESMO Clinical Practice Guidelines. Aufgerufen am 11.08.2020.

Das National Comprehensive Cancer Network (NCCN), ein Zusammenschluss führender Krebszentren aus 23 Ländern, bietet eine Leitlinie zum CUP-Syndrom auf seiner Internetseite NCCN Guidelines® unter dem Stichwort "Occult Primary". Die Leitlinie ist frei zugänglich, erfordert aber eine Registrierung.

Für Menschen mit einer fortgeschrittenen Krebserkrankung kann die S3-Leitlinie "Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht heilbaren Krebserkrankung" der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin e. V. relevant sein.

Zur begleitenden Behandlung von Therapienebenwirkungen bietet die S3-Leitlinie "Supportive Therapie bei onkologischen PatientInnen" Unterstützung. Die folgenden Fachgesellschaften waren federführend: die Deutsche Krebsgesellschaft e. V. (DKG, vertreten durch die Arbeitsgemeinschaft Supportive Maßnahmen in der Onkologie, Rehabilitation und Sozialmedizin), die Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie e. V. (DGHO) und die Deutsche Gesellschaft für Radioonkologie e. V. (DEGRO).

Bei der Versorgung betroffener Patienten und Patientinnen kann auch die

S3-Leitlinie "Psychoonkologische Diagnostik, Beratung und Behandlung von erwachsenen Krebspatienten" der Deutschen Krebsgesellschaft e. V. (DKG) vertreten durch die Arbeitsgemeinschaft für Psychoonkologie hilfreich sein.

Epidemiologie

Aktuelle statistische Daten bietet das Zentrum für Krebsregisterdaten. Eine Zusammenfassung bietet die Broschüre "Krebs in Deutschland" der epidemiologischen Krebsregister e. V. (GEKID) und des Zentrums für Krebsregisterdaten (ZfKD) im Robert Koch-Institut. In der Tabelle 3.0.1 der Broschüre für 2017/2018 ist das CUP-Syndrom unter dem Namen "ohne Angabe der Lokalisation" aufgeführt. (Aufgerufen am 29.11.2021.)

Über eine Datenbankabfrage auf der Internetseite des ZfKD mit der Auswahl "sonstg., ungenau u. n. bez. Lokalisationen (C76-C80)" haben Interessierte die Möglichkeit, eigene Abfragen zu stellen.

Fachartikel (Auswahl)

Binder C, Matthes KL, Korol D, Rohrmann S, Moch H. Cancer of unknown primary – Epidemiological trends and relevance of comprehensive genomic profiling. Cancer Med. 2018;7:4814–4824. doi:10.1002/cam4.1689

Bochtler T, Krämer A. Does Cancer of Unknown Primary (CUP) Truly Exist as a Distinct Cancer Entity? Front Oncol. 2019 May 17;9:402. doi:10.3389/fonc.2019.00402

Bochtler T, Löffler H, Krämer A. Diagnosis and management of metastatic neoplasms with unknown primary. Semin Diagn Pathol. 2018;35:199–206. doi:10.1053/j.semdp.2017.11.013

Boeckel GR, Pouyiourou M, Claßen L, et al. Diagnostik und Therapie von Krebserkrankungen mit unbekanntem Primärtumor (CUP-Syndrom). best practice onkologie 15, 76–84 (2020). doi:10.1007/s11654-020-00207-6

Hemminki K, Försti A, Sundquist K, Li X. Cancer of unknown primary is associated with diabetes. Eur J Cancer Prev. 2016;25:246–251. doi:10.1097/CEJ.0000000000000165

Hemminki K, Ji J, Sundquist J, Shu X. Familial risks in cancer of unknown primary: tracking the primary sites. J Clin Oncol. 2011;29:435–440. doi:10.1200/JCO.2010.31.5614

Hübner G. Tumorerkrankung mit unbekanntem Primarius. Im Focus Onkologie 20, 46–53 (2017). doi:10.1007/s15015-017-2985-8

Kaaks R, Sookthai D, Hemminki K, et al. Risk factors for cancers of unknown primary site: Results from the prospective EPIC cohort. Int J Cancer. 2014;135:2475–2481. doi:10.1002/ijc.28874

Kraywinkel K, Zeissig, SR. Epidemiologie des CUP-Syndroms in Deutschland. Onkologe 23, 966–973 (2017). doi:10.1007/s00761-017-0301-z

Pouyiourou M, Claßen L, Boeckel G, et al. Das CUP-Syndrom - Stand 2020. InFo Hämatol Onkol 23, 36–47 (2020). https://doi.org/10.1007/s15004-020-8068-6

Ross JS, Wang K, Gay L, et al. Comprehensive Genomic Profiling of Carcinoma of Unknown Primary Site: New Routes to Targeted Therapies [published correction appears in JAMA Oncol. 2019 Aug 1;5:1232]. JAMA Oncol. 2015;1:40–49. doi:10.1001/jamaoncol.2014.216.

Weitere Themen

Erstellt: 26.11.2020

Herausgeber: Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) │ Autoren/Autorinnen: Internet-Redaktion des Krebsinformationsdienstes. Lesen Sie mehr über die Verantwortlichkeiten in der Redaktion.

Aktualität: Wir prüfen alle Inhalte regelmäßig und passen sie an, wenn sich ein Aktualisierungsbedarf durch Veröffentlichung relevanter Quellen ergibt. Lesen Sie mehr über unsere Arbeitsweise.