Verdacht auf Magenkrebs: Wie geht es weiter?

Häufige Übelkeit oder Schmerzen im Oberbauch gehören zu den Symptomen, die auf Magenkrebs hinweisen. Doch diese Beschwerden können auch bei anderen Erkrankungen auftreten. Wie Ärzte einen Krankheitsverdacht abklären und welche weiteren Untersuchungen auf Betroffene zukommen, wenn sich der Verdacht auf ein Magenkarzinom bestätigt, erläutert der Krebsinformationsdienst im folgenden Text. Informationen aus dem Internet können eine persönliche ärztliche Beratung zu Magenbeschwerden jedoch nicht ersetzen.

Magenbeschwerden: Wohin gehen zur Abklärung?

Erster Ansprechpartner ist der Hausarzt. Er überweist bei Bedarf zum Facharzt.

Bei anhaltenden Magenbeschwerden wie Schmerzen, Übelkeit, andauernden Völlegefühlen und Appetitlosigkeit sollten Betroffene ihren Hausarzt aufsuchen. Solche Symptome können auch auf andere Erkrankungen als Krebs hinweisen, beispielsweise eine chronische Entzündung der Magenschleimhaut oder ein Magengeschwür. Was genau die Ursache ist, lässt sich mit vergleichsweise wenig belastenden Untersuchungen abklären.

Was macht der Arzt oder die Ärztin?

Zunächst fragen sie nach den bestehenden Beschwerden und führt eine allgemeine körperliche Untersuchung und gegebenenfalls weitere Tests durch. Ergibt sich dabei ein Verdacht auf eine ernstere Erkrankung des Magens, dann lässt sich dies am zuverlässigsten mit einer Magenspiegelung abklären, auch Gastroskopie genannt. Diese kann meist ambulant durchgeführt werden, oft aber nicht von Hausärzten selbst. Sie überweisen dann zu einem Facharzt oder einer Fachärztin für Innere Medizin mit der Spezialisierung Gastroenterologie, eventuell auch in eine entsprechend ausgerichtete Ambulanz eines Krankenhauses.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach einem Facharzt? Haben Sie Fragen zu Untersuchungen bei Verdacht auf Magenkrebs? Wir sind für Sie da.

Der Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums steht Ihnen täglich unter der kostenlosen Telefonnummer 0800 - 420 30 40, von 8.00 bis 20.00 Uhr zur Verfügung, oder per E-Mail an krebsinformationsdienst@dkfz.de (Kontaktformular).

Die folgenden Abschnitte bieten ausführliche Informationen zu Untersuchungen, die bei Verdacht auf Magenkrebs oder andere Magenerkrankungen gemacht werden. Sie erläutern auch, wie es weitergeht, wenn ein Tumor im Magen festgestellt wurde. Interessierte und Fachkreise finden vertiefende Links und Quellen.

Untersuchung bei Krankheitsverdacht: Magenspiegelung mit Gewebeprobe

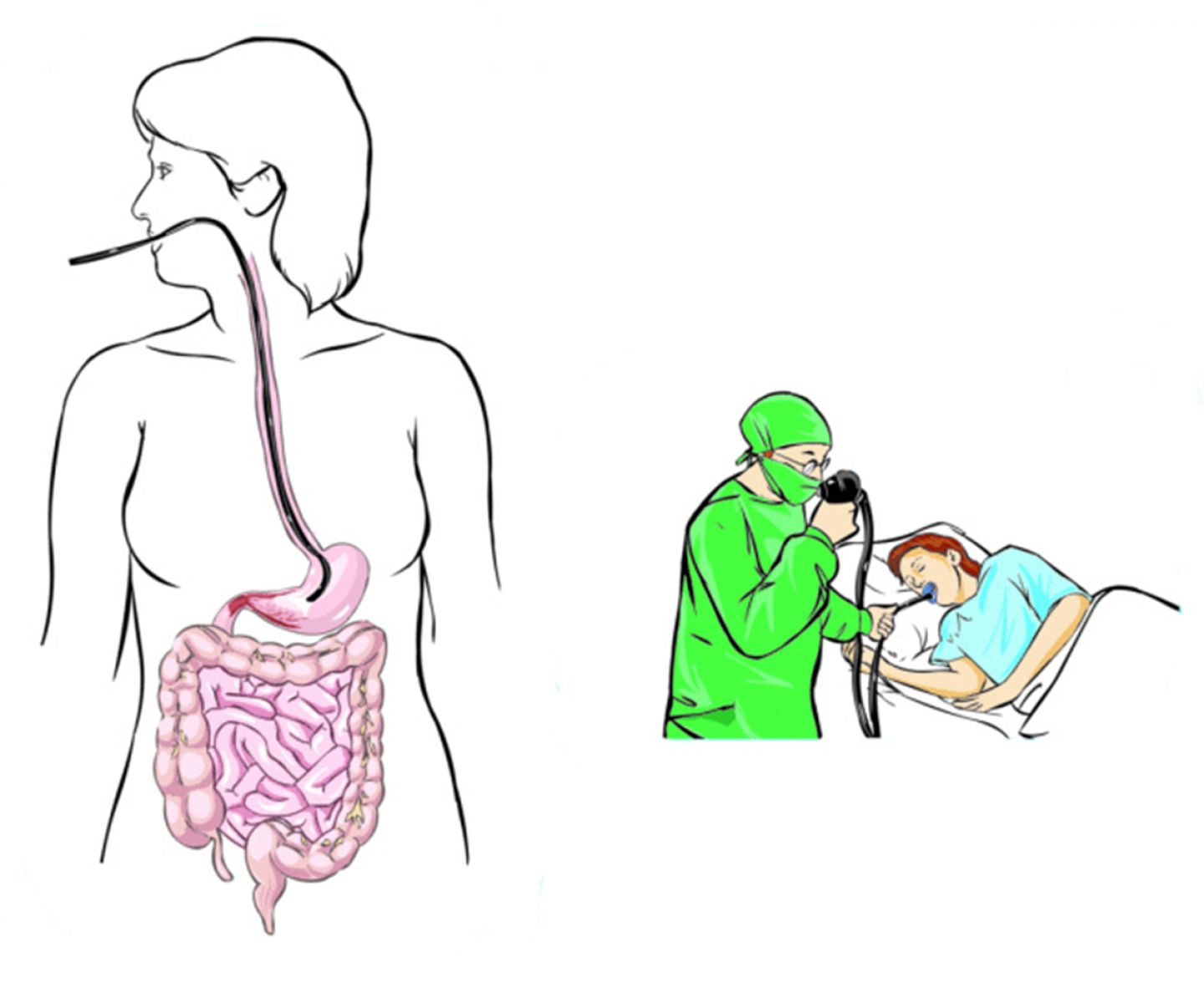

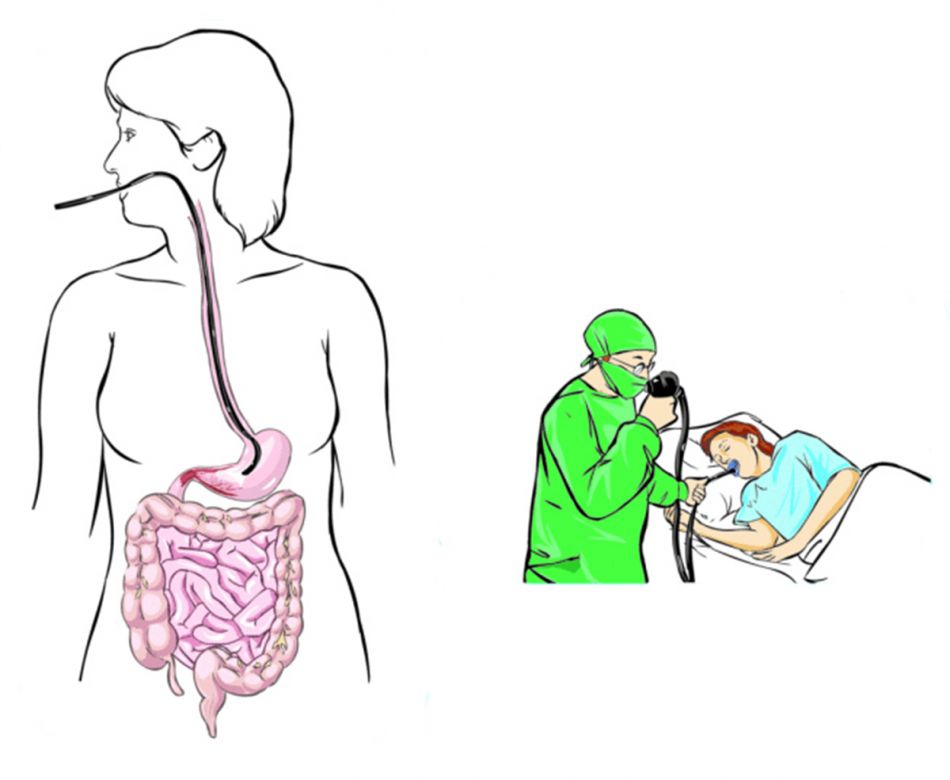

Mit einer Magenspiegelung können Ärzte Magenbeschwerden zuverlässig abklären. Die Untersuchung ist wenig belastend.

Der Magen sollte für diese Spiegelung möglichst entleert sein. Wie lange sie vorher nichts essen und trinken dürfen, erfahren Betroffene bei der Terminplanung. Wer regelmäßig Medikamente einnimmt, sollte dies dem Arzt oder der Ärztin sagen: Einige Mittel, etwa sogenannte Blutverdünner oder Gerinnungshemmer, müssen vor der Magenspiegelung eventuell kurzzeitig abgesetzt werden. Wer einen Zahnersatz trägt, sollte diesen vor der Gastroskopie herausnehmen.

Die Untersuchung ist in der Regel nicht schmerzhaft und dauert nur wenige Minuten. Ein Betäubungsspray in Mund und Rachen hilft dabei, den oft auftretenden Würgereiz zu unterdrücken. Viele Menschen empfinden eine Magenspiegelung trotzdem als unangenehm. Auf Wunsch können Patienten deshalb ein Beruhigungsmittel bekommen. Dann sollten sie sich allerdings nach der Untersuchung abholen lassen und nicht selbst Auto fahren.

Der Blick auf die Magenschleimhaut: Gibt es verdächtige Bereiche?

Für die eigentliche Untersuchung legen Betroffene sich seitlich auf eine Untersuchungsliege. Sie bekommen eine Art Beißring: Er schützt die Zähne und verhindert, dass man während der Untersuchung versehentlich auf das Untersuchungsgerät beißt.

Arzt oder Ärztin führen dann einen etwa fingerdicken, biegsamen Schlauch - das Endoskop - über den Mund und die Speiseröhre bis in den Magen. An der Spitze des Endoskops befindet sich eine kleine Kamera, die Bilder aus dem Körperinneren auf einen Monitor überträgt. Der Arzt oder die Ärztin können so Veränderungen an der Magenschleimhaut beurteilen. Durch einen zusätzlichen Kanal im Endoskop wird etwas Luft eingeblasen, damit sich der Magen dehnt und besser begutachten lässt.

Der Arzt oder die Ärztin können außerdem eine winzige Zange durch das Endoskop einführen. Falls erforderlich, lassen sich damit Gewebeproben von verdächtig aussehenden Bereichen entnehmen. Diese Probenentnahme wird als Biopsie bezeichnet. Sie ist nicht schmerzhaft.

Selten kann es bei einer Magenspiegelung zu Komplikationen kommen. Sie können durch die begleitenden Medikamente ausgelöst werden, zum Beispiel durch die Beruhigungsmittel. Nur ganz selten kommt es während der Untersuchung zu blutenden Verletzungen von Speiseröhre oder Magen. Mit einer sofortigen erneuten Endoskopie können Ärzte diese Blutung meist stillen. Nach der Untersuchung treten gelegentlich Beschwerden wie Halsschmerzen, Schluckstörungen, Brechreiz oder Blähungen durch die eingeblasene Luft auf. Diese verschwinden aber in aller Regel nach kurzer Zeit von selbst.

Untersuchung der Gewebeproben: Ist es Magenkrebs?

Entnommene Gewebeproben werden in einem spezialisierten Labor unter dem Mikroskop untersucht. Bei dieser feingeweblichen, sogenannten histologischen Untersuchung können Pathologen feststellen, ob die Veränderungen der Magenschleimhaut gut- oder bösartig sind. Auch können sie ein Magenkarzinom von anderen Tumorarten wie Lymphomen unterscheiden, die ebenfalls den Magen befallen können. Weitere Eigenschaften der Zellen wie der Grad ihrer Bösartigkeit und ihre molekularbiologischen Merkmale helfen bei der Behandlungsplanung. Mehr zu Tumoreigenschaften, Krankheitsstadien und zur Behandlungsplanung von Magenkrebs finden Interessierte im Kapitel "Befunde verstehen".

Betroffene müssen in der Regel mehrere Tage warten, bis sie das Ergebnis der Gewebeuntersuchung erfahren. Wurden in den Gewebeproben keine Tumorzellen nachgewiesen, obwohl Arzt oder Ärztin verdächtige Stellen in der Magenschleimhaut gefunden hatten, dann kann eine weitere Probenentnahme notwendig werden. Hat sich dagegen der Verdacht auf ein Magenkarzinom bestätigt, kommen weitere Untersuchungen auf Betroffene zu. Einen Teil davon können Fachärzte für Gastroenterologie oder weitere Fachärzte, zum Beispiel Radiologen, ambulant durchführen. Sind aufwendigere Untersuchungen notwendig oder geht es Patienten körperlich schlecht, dann ist es sinnvoller, die weitere Diagnostik in einer Klinik durchzuführen.

Nachweis eines Magentumors: Wie geht es weiter?

Die Diagnose Krebs ist für die meisten Menschen zunächst ein Schock. Welche ersten Schritte helfen, mit der Erkrankung umzugehen, und welche Fragen nach der Diagnose wichtig werden können, darüber informiert der Text "Diagnose Krebs - Wie geht es weiter?" sowie das Informationsblatt: Diagnose Krebs – was tun? (PDF). Dort finden Betroffene auch Hinweise, wie sie sich auf die folgenden Gespräche mit ihren Ärzten vorbereiten können.

Die Ärzte müssen als nächstes untersuchen, ob und wie weit sich der Tumor bereits ausgebreitet hat. Ist er auf den Magen begrenzt? Ist er dort in tiefere Wandschichten eingewachsen? Hat er in die umliegenden Lymphknoten gestreut? Oder sogar in weiter entfernte Organe? Diese Fragen sind wichtig für die Behandlungsplanung. Mehrere Untersuchungsverfahren stehen zur Verfügung, um sie zu klären. Welche Untersuchungen im Einzelnen notwendig sind, entscheiden Ärzte und Patient unter Berücksichtigung der Symptome und des Gesundheitszustandes.

Ultraschalluntersuchung des Bauchraums: Gibt es Tumorabsiedlungen?

Zunächst wird der Bauchraum mittels Ultraschall auf mögliche Absiedlungen des Tumors untersucht, sogenannte Metastasen. Eine Ultraschalluntersuchung oder auch Sonographie ist nicht belastend oder schmerzhaft. Die Untersuchung wird im Liegen durchgeführt. Arzt oder Ärztin geben etwas Kontaktgel auf den Ultraschallkopf und führen diesen anschließend über die Bauchhaut. Mithilfe von Schallwellen werden Bilder der inneren Organe erzeugt. Mit dieser Untersuchung sind vor allem Metastasen in der Leber gut sichtbar. Besteht der Verdacht auf Metastasen in den Halslymphknoten, kann auch den Hals mittels Ultraschall untersucht werden.

Endoskopischer Ultraschall: Wie groß ist der Tumor?

Um festzustellen, wie groß der Tumor ist und ob er bereits von der Magenschleimhaut aus in tiefere Schichten der Magenwand eingewachsen ist, können auch Ultraschallbilder aus dem Körperinneren erstellt werden. Hierbei führen Arzt oder Ärztin wie bei der Magenspiegelung ein Endoskop durch die Speiseröhre in den Magen ein. An dessen Ende befindet sich statt der Kamera ein Ultraschallkopf. Anhand des Ultraschallbilds der Magenschleimhaut können Arzt oder Ärztin die Ausbreitung des Tumors beurteilen. Außerdem ist es auch möglich, Tumorabsiedlungen in den umgebenden Lymphknoten oder am Bauchfell zu entdecken.

Computertomographie: Metastasen finden

Die Computertomographie (CT) ist ein weiteres Verfahren, um festzustellen, wie weit sich der Tumor im Magen ausgebreitet und ob er in die umliegenden Lymphknoten oder in weiter entfernte Organe gestreut hat. Die CT ist ein Röntgenverfahren, bei dem ein Computer aus mehreren Bildern eine dreidimensionale Ansicht des untersuchten Organs erstellt. Da Magenkrebs besonders häufig in Leber und Lunge streut, röntgen Arzt oder Ärztin Brust- und Bauchraum. Die Untersuchung ist schmerzlos und dauert zwischen fünf Minuten und einer halben Stunde. Sie wird aber von manchen Patienten als unangenehm empfunden, da man still liegen muss und dabei durch eine vergleichsweise enge Untersuchungs"röhre" geschoben wird.

Die Ergebnisse von endoskopischem Ultraschall und CT ergänzen einander bei der Beurteilung der Tumorausbreitung.

Magnetresonanztomographie: Nur bei wenigen Patienten nötig

Mit einer Magnetresonanztomographie (MRT), auch Kernspintomographie genannt, können Ärzte die Ausbreitung des Tumors ebenfalls untersuchen. Bei der Diagnostik von Magenkrebs setzen sie eine MRT in der Regel nur ein, wenn eine Computertomographie (CT) nicht infrage kommt.

Für die Untersuchung liegt der Patient in einer engen Röhre, was viele als unangenehm empfinden. Die Untersuchung selbst ist allerdings nicht belastend. Sie dauert zwischen einigen Minuten und einer Stunde. Statt Röntgenstrahlen kommen dabei starke magnetische Felder zum Einsatz und erzeugen Bilder des Organs.

Skelett-Szintigramm: Sind die Knochen befallen?

Besteht der Verdacht, der Tumor könnte in die Knochen gestreut haben - etwa wegen Knochenschmerzen - dann kann dies mit einem Szintigramm überprüft werden. Patienten erhalten bei dieser Untersuchung eine schwach radioaktive Substanz gespritzt. Diese reichert sich besonders dort in den Knochen an, wo Zellen sich schneller als normal teilen. Mit einer sogenannten Gamma-Kamera lässt sich die Anreicherung solcher Marker im Bild sichtbar machen.

Bauchspiegelung: Die Ausbreitung des Tumors sichern

Eine diagnostische Bauchspiegelung, auch Laparoskopie genannt, kommt zum Einsatz, wenn sich die Erkrankung über den Magen hinaus ausgebreitet hat. Diese zusätzliche Untersuchung gibt sicher Auskunft darüber, ob das Bauchfell befallen ist.

Zur Laparoskopie ist für sehr viele Patienten ein kurzer Krankenhausaufenthalt nötig, auch, weil der Eingriff in Narkose erfolgt. Wie bei der Magenspiegelung verwendet der Arzt zur Untersuchung ein Endoskop. Er schiebt es durch einen kleinen Schnitt in der Bauchdecke des Patienten in das Innere des Bauchraumes, sodass er freien Blick in die Bauchhöhle hat.

Biomarker, Tumormarker: Welchen Stellenwert haben sie?

Biomarker zeigen Eigenschaften der Krebszellen. Wenn Ärzte sie zur Behandlungsplanung nutzen, sprechen Fachleute auch von prädiktiven Markern. Sie können in Gewebeproben nachgewiesen werden. Biomarker spielen für Menschen mit fortgeschrittenem Magenkrebs eine Rolle.

- Die sogenannten HER-2-Rezeptoren sind Eiweiße an der Oberfläche von Zellen. Sind sie vermehrt auf den Krebszellen vorhanden, dann können betroffene Patientinnen und Patienten von einer Therapie mit dem zielgerichteten Wirkstoff Trastuzumab profitieren.

- Haben die Krebszellen auf ihrer Oberfläche vermehrt den Rezeptor PD-L1, dann kommt eine Immuntherapie mit Nivolumab infrage.

- Manche Betroffene können auch eine Immuntherapie mit Pembrolizumab erhalten. Voraussetzung ist: Ihre Krebszellen zeigen Störungen der Reparaturfunktion des Erbmaterials.

Tumormarker sind Eiweiße im Blut oder anderen Körperflüssigkeiten, die auf einen Tumor hinweisen. Zur Diagnose und Verlaufskontrolle von Magenkrebs eignen sich die bisher bekannten Tumormarker nicht. Zwar können sich die Werte bestimmter Tumormarker bei Magenkrebserkrankten verändern. Dazu zählen zum Beispiel CEA, CA-19-9 und CA 72-4. In Studien hat sich allerdings gezeigt, dass ihre Aussagekraft nicht groß genug ist, um daraus eine verlässliche Aussage zu erhalten.

Zum Weiterlesen

Die Ergebnisse liegen vor: Was kommt nun?

Sind alle Untersuchungen beendet, dann werden die Ergebnisse in einem Bericht zusammengestellt. Auf dieser Grundlage planen Ärzte und Patienten nun die Behandlung der Erkrankung. Ist eine Heilung möglich? Welche Medikamente können helfen? Kommt eine Operation in Frage? Diese Fragen können mithilfe der Befunde geklärt werden. Welche Fachbegriffe dort auftauchen, in welche Krankheitsstadien Magenkrebs unterteilt wird und welche Eigenschaften des Tumors für die Behandlungsplanung wichtig sind, schildert das Kapitel "Magenkrebs: Befunde verstehen, Behandlung planen".

Quellen und Links für Interessierte und Fachkreise

Fragen zu Krebs? Wir sind für Sie da.

Haben Sie weitere Fragen zu Untersuchungen, die bei Verdacht auf Magenkrebs durchgeführt werden? Der Krebsinformationsdienst beantwortet Ihre individuellen Fragen auch am Telefon: unter der kostenlosen Nummer 0800 – 420 30 40, täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an krebsinformationsdienst@dkfz.de (beim Klick öffnet sich ein gesichertes Kontaktformular).

Quellen zum Weiterlesen (Auswahl)

Leitlinien

Einen Überblick über die wichtigsten Untersuchungen zur Abklärung bietet die S3-Leitlinie "Magenkarzinom – Diagnostik und Therapie der Adenokarzinome des Magens und ösophagogastralen Übergangs". Sie ist im Volltext abrufbar unter www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/032-009OL.html. Die Federführung lag bei der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS), herausgegeben wurde die Leitlinie im "Leitlinienprogramm Onkologie" der AWMF, der Deutschen Krebsgesellschaft und der Deutschen Krebshilfe. Eine allgemein verständliche Version finden Interessierte auf den Internetseiten des "Leitlinienprogramms Onkologie" unter dem Stichwort "Patientenleitlinien" (www.leitlinienprogramm-onkologie.de/patientenleitlinien/magenkrebs).

Ebenfalls relevant ist die S3-Leitlinie "Sedierung in der Gastrointestinalen Endoskopie" unter www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/021-014.html, herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS).

Erstellt: 22.01.2020

Herausgeber: Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) │ Autoren/Autorinnen: Internet-Redaktion des Krebsinformationsdienstes. Lesen Sie mehr über die Verantwortlichkeiten in der Redaktion.

Aktualität: Wir prüfen alle Inhalte regelmäßig und passen sie an, wenn sich ein Aktualisierungsbedarf durch Veröffentlichung relevanter Quellen ergibt. Lesen Sie mehr über unsere Arbeitsweise.